Recent Posts

-

2026.01.29

流行に左右されないデザインとは

-

2026.01.29

NC-075-1P

-

2026.01.29

NC-075 New Variation

-

2026.01.27

新生活のスタイル別ソファ選びのポイント

-

2026.01.26

アートはインテリアの一部

-

2026.01.23

機能性ファブリックで叶える白い家具

-

2026.01.19

多様な空間に対応するダイニングセット

-

2025.12.26

ロサンゼルス巨匠建築の思い出

-

2025.12.25

MD-1401

-

2025.12.25

ウェグナーに見る機能とデザイン

Back Number

2026年

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2025.10.31 DESIGNER

1980年代はアナログ時代

AD CORE DEVISE DESIGNER COLUMN Vol.173

1980年代人気はバブル時代のパロディダンスだけかと思っていたのが、ファッション、アートだけでなくTVドラマも作られるようになり、バブル前の1980年年代のカルチャーが熱くなっています。インターネットも普及していない時代、1980年代初頭、大学生だった私にとってはアートだと美術手帖、ファッションやカルチャーならポパイやブルータスなどの雑誌が主な情報の入手源で、その中でもビジュアルやファッション、写真など流行の先端は流行通信でした。今は休刊となった流行通信は1966年「森英恵流行通信」として創刊された日本のファッション雑誌の中でも歴史ある雑誌の一つでした。アートディレクターとして、横尾忠則・浅葉克己・長友啓典・高原宏などの著名人が関わり、カメラマンとしては、篠山紀信、荒木経惟、稲越功一、上田義彦はじめ、各時代のトップが競って参加し、日本の最先端アート・カルチャー・シーンのショーケース的役割を果たし、芸術学部の学生の中でも購読必須の雑誌でした。

そのアートディレクターの一人だった高原宏さんに20年以上前から当社のカタログや撮影のアートディレクターをお願いしていて、今は息子さんの高原真人さんと二人に関わっていただいていています。今年の新作の2026モデルの撮影やカタログ関係も進行中です。以前のコラムでも書きましたが、高原宏さんは学生時代に聞いていた山下達郎のレコードジャケットのアートワークをずっと手がけていて、山下達郎と鈴木英人を見出した方です。そんな方と気がついたら仕事をご一緒させていただいているのは本当に幸運な事で、今回の撮影でも一緒に家具を移動していただいたり、仕事に対する姿勢も本当に見習う事が多く尊敬する大先輩です。私自身が社会人になりエーディコアに参加するようになった40年前の1980年代には、高原宏さんは大御所で学生時代にルームシェアしていた同級生が高原事務所に入所した時に、その彼から嬉しそうに報告があった記憶があります。

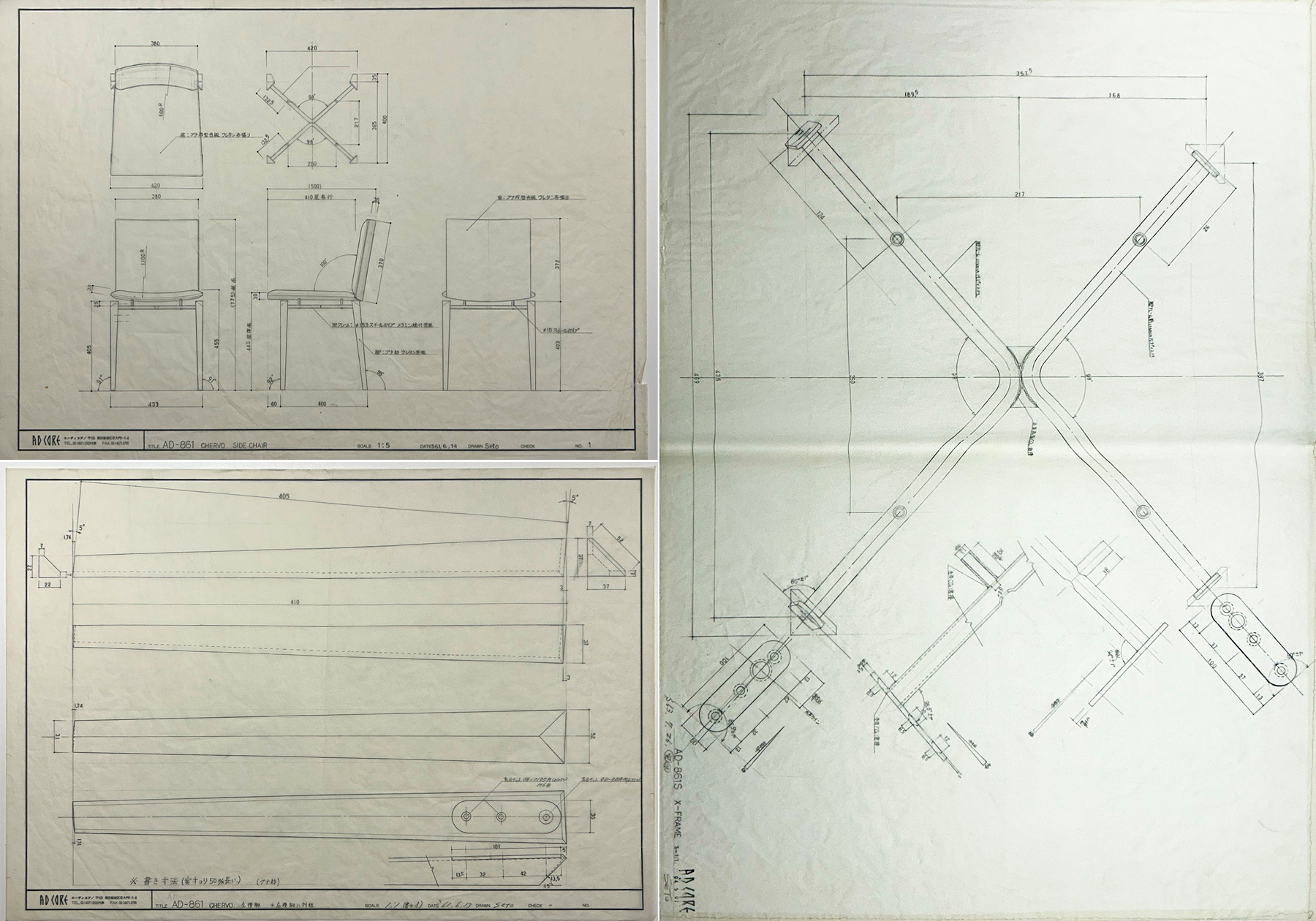

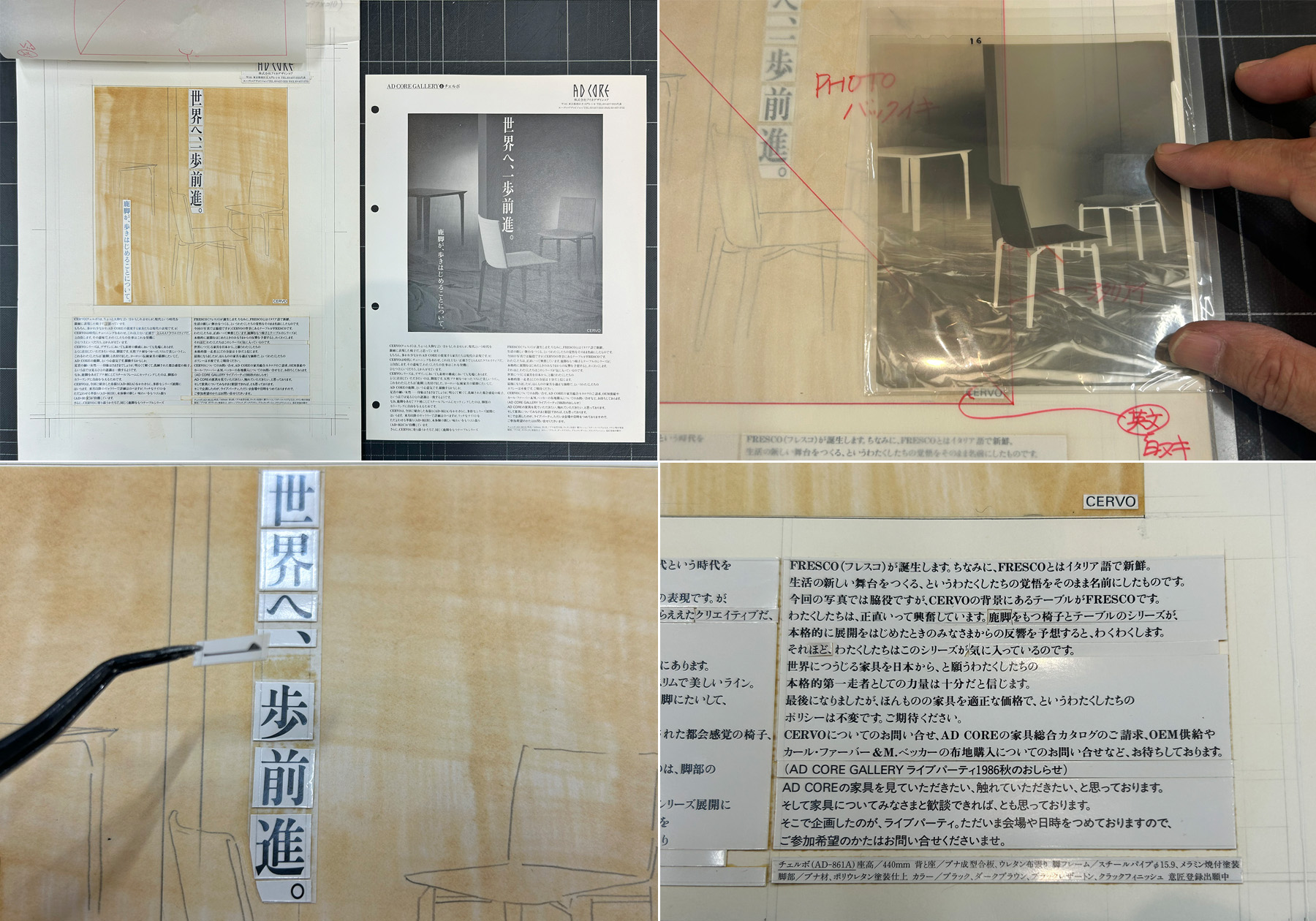

新作の撮影時に、11月に開催する40周年に使用するために昔の図面や資料を探した時に広告の版下が出てきて、当社の若いスタッフが驚いていた事を話しました。今は写真や広告データもデジタルで出来上がりを確認する事ができますが、30年近く前までは広告も紙の版下原稿で文字も写植屋(文字を打つ会社)さんに依頼して、それでも文字間など合わないのでデザイナー自ら手貼りで調整し、写真もアタリだけ書いてポジ写真を添付し、文字の色もDICの紙色見本を付けていて大変だったんだと話をしていて、高原さんから雑誌の編集も全ページ版下だったので山のような紙原稿を作る事にかなり時間を労したと話をされました。今ではカラー画像でサンプルを見る事ができ、出来上がりと違う事はありませんでしたが、昔は写真も広告なども切り貼りしたモノクロデータで想像して確認し、完成についてはデザイナーやカメラマンを信用するしかありませんでした。

今、撮影はデジタル化していて、画像修正など簡単にできるので、スタジオの床や壁のホリゾントと言われる白い床の汚れやゴミもを気にしなくても後でフォトショップで消したり、部分的に立体感や影を付ける事や、画像をはめ込んだりする事も可能で、写真自体も撮影せずにデジタルで作る事も可能な時代になってきました。昔はデジタル修正など無かったので、陰影の出し方や立体感を出す照明調整や床のゴミや埃まで気を使い最終チェックして、息を止めるようにシャッターを押していました。それだけ、一つ一つの仕事に真剣になっていた時代でした。インテリアの図面やプレゼンテーション製作も同じで、手書きのパースに切り貼りで作るしかなく、レイアウトプランや写真の張り込みもコラージュアートのようにセンスが必要で、やり直しがきかないので、緊張して製作した記憶があります。

40周年記念展示会に向けて40年前の商店建築用の広告版下を探し出したのはいいのですが、その頃に使っていた接着剤のペーパーセメント(貼り直しが出来るゴム系接着剤)が劣化し、貼っていた文字がバラバラに剥がれ落ちてしまい、ピンセットを使って接着し直しましたが、懐かしくも、よくこんな事やっていたなと感心しました。今はPC上で移動やペーストなど簡単にできますが、昔は文字の行間を調整したり、色を指定するために大日本印刷から出ていたDICの色見本帳のサンプルを添付したり、手間もお金もかかりました。今ではPCソフトがあれば、誰でもグラフィック的な作業はできますが、昔は職人技の世界でした。その職人技を持ちながらデザイン的センスと想像力がなければ出来ない仕事だったんだなと再認識しました。

撮影で今年もご一緒した高原宏氏もアナログとデジタルの両方できる人ですが、アナログ仕事もされていた事で、細かな箇所も手を抜かず気配りができるんだと思います。私自身もアナログからデジタルへの移り変わりを経験しているので、若い方が流してしまう所も気が付いてしまいます。今回の新作も試作から製品撮影まで携わりました。どんなカタログになるか楽しみです。40周年記念イベントは1980年代の仕事の一部を感じていただける展示にする予定です。お楽しみに!(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)