AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.70

先日、大手設計事務所で建築CPD制度のプログラムの一環として講習会の講師をする機会がありました。椅子のつくりかたの前に、モジュールを決めるための方法としての人間工学の話もする為に、久しぶりに学生時代に習った人間工学の本を開きました。昔、40年近く前の学生時代に習った事や自分自身で実験した事など思い出し、自分自身、勉強になりました。

家具のデザインをする為には、構造などの作りも大切ですが、快適な座り心地や使用感を出す為に、各部のモジュールは大切で、そのモジュールを決める基になるのが人間工学です。寸法もデザイナーがなんとなく決めているように思われますが、常識あるデザイナーはこの人間工学に基づいて基本設計を行い、その中でそれぞれ独自のモジュールを決めていきます。私自身、椅子の設計には自分なりの基本寸法があり、それに基づいて設計をしていきます。デザインは変われど、どの椅子も同じような掛け心地を与えているのです。

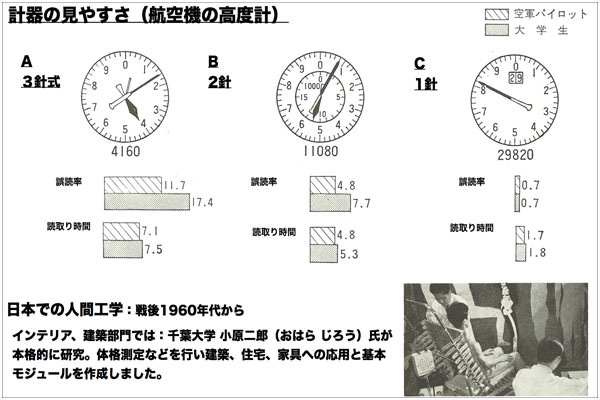

人間工学の誕生のきっかけは第二次世界大戦でした。米空軍は戦争が長引くにつれて、戦死や戦傷によてパイロットの不足に頭を痛めていました。一方、航空機は高速化し、未熟パイロットによる事故も増加してきました。そこで、国として人間の視覚や聴覚、それに基づいた人間の判断や動作の原因の分析を専門とする実験心理学者を動員して事故の原因にあたらせたのが、本格的な人間工学の始まりです。パイロットのシートへの応用など、様々な分野で人間が基本になったモジュールが決められていきました。椅子への応用の研究が本格的になったのは戦後の事です。パイロットの体型は採用の時にほぼ決まっていたので、適用範囲は狭かったのですが、一般家具については様々な体型に適応する必要がありました。

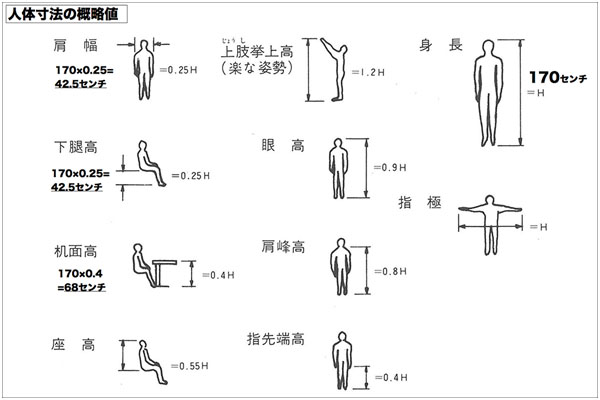

日本では1960年代に千葉工業大学の小原二郎(おはらじろう)氏が中心となり、くらしの中の人間工学が研究され、人体の部分計測から始まり、動作寸法や空間寸法や、椅子への応用など、様々な寸法が決められました。私自身、家具作りを始めた40年前の高校生の時に、小原二郎氏の人間工学の寸法が基になりました。その時にそのモジュールが正しいか、両側に網の枠を置いて、それにスチールパイプを差し込んで、様々な寸法を試しましたが、小原二郎氏の人間工学の寸法が正しい事に感心した記憶があります。その頃に基になった平均身長は成人男性で165.1センチ、成人女性で154.2センチでしたが、2016年では成人男性で171.5センチ、成人女性で158.8センチになり総平均は165センチです。私自身169センチ(縮んで170センチを切りました、、)なので、平均身長に近く、家具デザイナーとしては恵まれた体型です。その平均身長に合わせて椅子のモジュールを決めていきます。

基本設計寸法では身長に対して各部の寸法は比例します。これは小学生などにも適応できるので、学校の家具を設計する時にも役立ちました。これは身長の25%が肩幅と下肢高(膝下)で、身長の40%が机の高さとなります。これだけを覚えているだけで、大体その人に合った椅子や家具を作る事ができます。しかし、あまりに身長に合わせた寸法にしてしまうと窮屈で余裕の無い物になって長く使えなくなりますので、いろいろなカ所に余裕を持たせ、快適な椅子をデザインするのが、デザイナーの技なんです。

毎年5月末に開催している、家具のつくり方のセミナーでは製造方法ではなく、椅子のモジュール、テーブルと椅子の差尺など、人間工学の勉強をするセミナーを考えています。テーブルの差尺を決めるのが、椅子のSH(座高)と勘違いしている方が多くいます。その辺りもお話できればと思っています。お楽しみに!

(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)