Recent Posts

-

2025.11.29

40周年の歩みと舞台裏

-

2025.10.30

2026MODEL 新製品撮影記

-

2025.09.29

コミュニケーションで作る新製品

-

2025.08.29

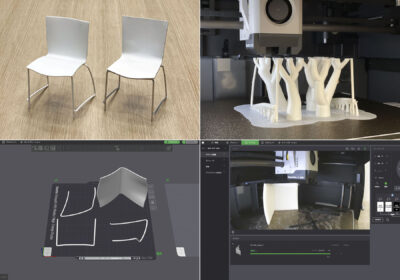

3Dプリント技術と家具開発

-

2025.07.29

映像で魅せる当社家具

-

2025.06.25

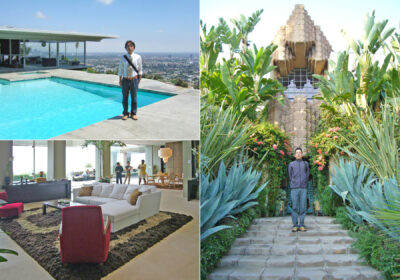

エーディコアとロサンゼルスの思い出

-

2025.05.30

ビジネスマナーとブランド力

-

2025.04.30

ブランドを支えるもの

-

2025.03.27

思わぬ場所で出会うエーディコアの家具

-

2025.02.27

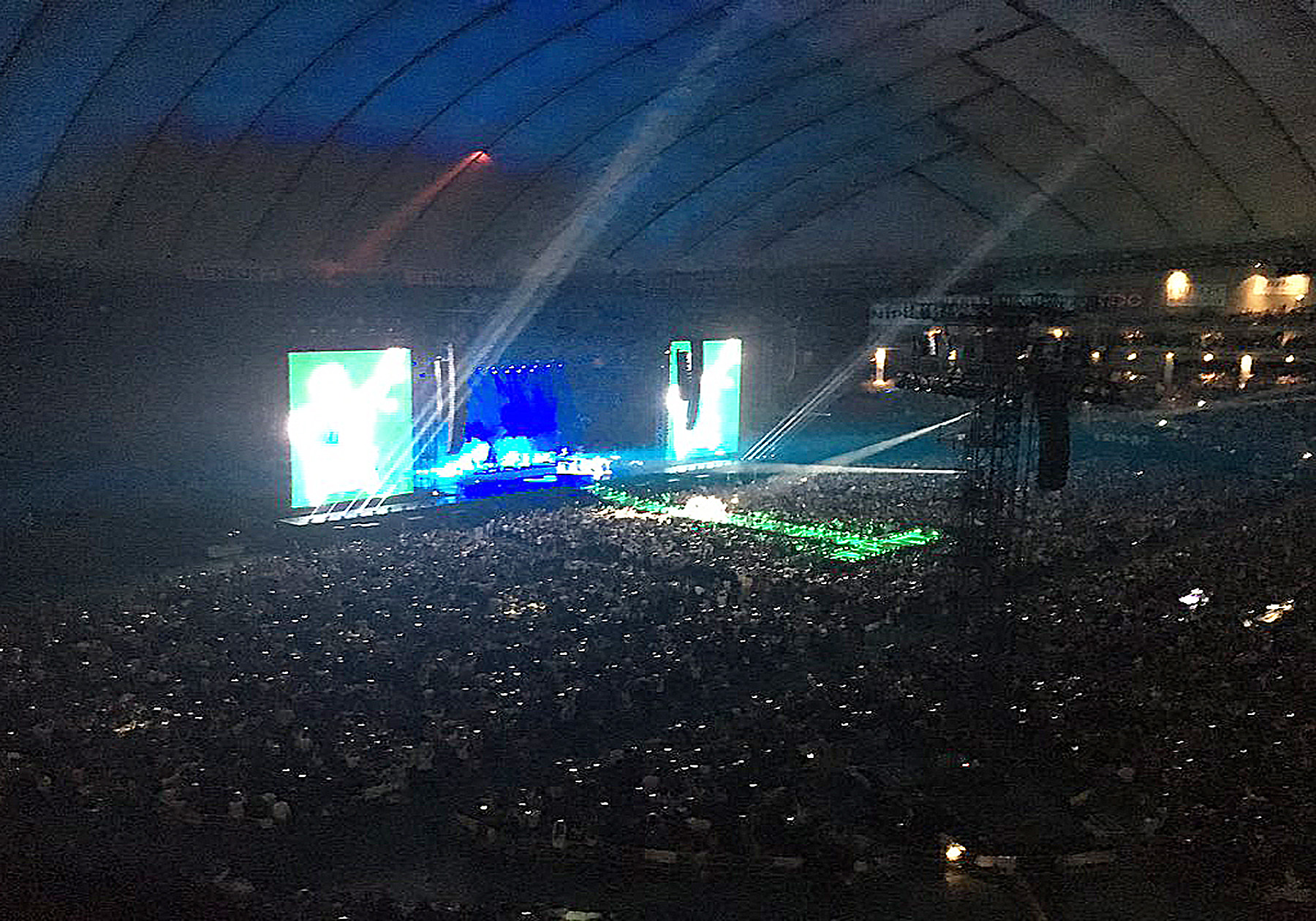

来日公演大盛況、マルーン5・ジェームズさんお宅訪問記

Back Number

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2019.3.26 DESIGN

天然皮革の魅力と見極め

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.83

まだ、寒暖差が激しい日が続いてますが本格的な花粉の時期も到来し春本番の様相です。先日、暖かくはなりつつありますが、まだ春浅い東北の工場へ製品の確認と打ち合わせに行ってきました。昨年発表した新製品の製品確認と、製品の品質管理を行う目的での訪問です。桜の時期はまだ先でしたが、穏やかな日差しには春の気配が感じられました。

今回訪問した工場では、天然素材である「革」の確認に時間を取りました。エーディコア・ディバイズで用いている天然皮革は、牛の革を使用しています。牛革は雄か雌か、年齢によって多様な種類に分類されます。表皮の表情や仕上げによって価格も大きく変わります。木材もそうですが、革も個体差があり部位によっても表情や質感が異なります。何より難しいのは、素材を見極め適材適所に革を用いることです。天然皮革はバッグや靴などに用いられることが多く、見た目の均一さを重視してカットします。しかし家具の場合は大きいサイズが必要なこともありますが、品質や強度に問題のない革本来の風合いである生前のキズやトラと呼ばれる天然のシワは製品に取り入れています。ビニールレザーのように全てが均一に見える人工素材とは違う、天然皮革の表情でもあります。革を無駄なく活かしつつ、仕上がりをイメージして適材適所に型をセットする職人さんの腕の見せ所です。

型取りをする際、さらに難しいのが革はテンションを掛けて引っ張ると、見えなかった血筋(血管の痕)や「トラ」と呼ばれる生前のシワや傷跡が浮かんでくることです。品質には影響ありませんが用いる場所によっては目立ってしまうことがあります。カットした後では調整ができないので、半裁の状態で革の状態をチェックします。どこを選んでどこを捨てるのか・・・・大切な素材を無駄なく使いたい気持ちと、均一な見た目に仕上げたい気持ちのせめぎ合いです。工場では、1脚1脚この作業を行います。天然素材ならではの仕事であり、素材を活かす製品作りの腕の見せ所です。

エーディコア・ディバイズでは、規格張り地には天然皮革しか採用したことがありません。もちろん人工レザーを張ることは出来るのですが、瀬戸のこだわりでもあります。扱いも難しく製作にも時間が掛かるのですが、使い込むほどに馴染んで風合いが増すのが天然皮革の魅力です。長くお使いいただける家具をお届けすると同時に、資源を無駄にしないエーディコアのモノ作りのコンセプトでもあります。(開発 武田伸郎)

2019.2.26 DESIGN

マルーン5凱旋

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.82

巷ではハリウッドで開催していた映画の祭典アカデミー賞が話題になっていた某日、東京ドームではロサンゼルス出身のバンド「マルーン5」の4年ぶりの来日コンサートが行われていました。マルーン5は全世界でトータルセールスが1億枚を超えている世界で最も売れているバンドの一つです。グラミー賞を3度受賞しており、先日はスーパーボールのハーフタイムショーへの出演が話題となりました。マルーン5は幅広い音楽性が魅力のバンドなのですが、それを支えているのがバンドの中枢であるボーカルのアダム・レヴィーンとギターのジェームス・ヴァレンタインです・・・と、音楽専門サイトみたいなブログになってしまいましたが、以前マルーン5のギタリスト・ジェームス・ヴァレンタインさんのご自宅にお伺いしたことがあるのです。

エーディコア・ディバイズでは、ロサンゼルスでカタログ撮影を行っていますが、撮影場所を決めるためにロケハンを組んでいくつも物件を視察します。実際の物件が前情報とは全く違う場合もあるので、インテリアや光の具合、搬入経路に至るまで現場に足を運んで確認するのです。いろんな諸条件も大切ですがオーナーの人柄も重要だったりします。そんなロケハン視察の2013年に、マルーン5のギタリスト、ジェームスヴァレンタインさんのご自宅を訪問する機会がありました。

どんな方がオーナーなのか全く分からずにお伺いしたのですが、ロングヘアにTシャツ姿で快く迎えていただいたオーナーがジェームスさんでした。「マルーン5でギターを弾いてる」と言うので、その時は「腕の良いバックバンドのギタリスト?」と勘違いしていました。ジェームスさんはセレブにありがちな気難しさが微塵もなく、散らかってるけど自由に見て、と、寝室まで見せていただきました。所々に置かれているギターのケースにはモデル名と年式が書かれているのですが、どれも貴重なヴィンテージ!!しげしげと見ていると「見るかい?」と、ケースを開けて見せてくれるではありませんか。しかもそんな貴重なギターをアンプに繋いで「弾いてみなよ!」と弾かせてもらえたんです。

ロサンゼルスではたくさんの物件を視察しましたが、思い出深いエピソードの一つです。本当にフレンドリーで素敵な方でした。最近のライブでは自身のシグネチャーモデルのギター(アニーボール ミュージックマン製)を弾くことが多く、今回の来日公演では僕がロスの自宅で弾かせてもらったギターは登場しなかったようですが、5万人のオーディエンスを前に、アルバムの音源では想像できないくらいジェームスさんのギタープレイが冴え渡り最高のライブだったようです。きっとヴィンテージのギター達は、ロスアンゼルスの邸宅でジェームスさんの帰りをじっと待っていることでしょう。ジェームス!!これからの活躍も期待しています。 (開発 武田伸郎)

2019.1.29 DESIGN

ショールームの製品をぜひご覧ください

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.81

エーディコア・ディバイズの製品は、ブランド発足当時から「受注生産システム」で皆様に家具をお届けしてきました。大量生産、大量販売でコストを下げる当時の家具業界から逆行するコンセプトでしたが、「無駄なものは作らず資源を大切にする」という思いがありました。今から30年以上前のことですが、現在では私たちが掲げていたコンセプトが当たり前になりつつあります。手軽にすぐ手に入る時代から、時間が掛かっても良いものを持つ事が価値あることだと感じる時代になってきたのかもしれません。

当社の製品を見ていただくのは、各ショールームの展示商品が基本となります。ショールームの展示品は、最新の新製品から昨今の売れ筋商品、AD CORE、NEO CLASSICO、A-mode の3ブランドからアイテムを絞って展示しています。常にご注文をいただいている人気の商品から、ヴィンテージと呼んでも良いような時代を感じさせる製品まで幅広いアイテムを揃えていますが、限られたスペースのため全アイテムを展示することができません。展示する製品によってお客様がインテリアのイメージを広げていただけるようなセレクトをしています。椅子やソファは張り地によって表情が大きく変わるのですが、展示する製品にはインパクトのあるファブリックよりもイメージの妨げにならないニュートラルなファブリックを選ぶよう意識しています。

ショールームの展示品は、お客様に仕上がりのクオリティーを確かめていただく機会でもあります。新しい展示品が入荷する際には仔細に製品をチェックし、仕上りを確認します。お客様は製品が届いたその時が一期一会の時。その時目にした製品がクオリティーそのものになります。そのことを分かっていただくためにも、クオリティーが基準に満たない場合はあえて工場に戻すこともあります。ソファなどの布地の整え方一つで仕上がり感が大きく左右されることもあるのですが、作り手側からすると「ちょっと手直しすれば、、」と思えるようなところも、お客様の目線になってチェックを行うようにしています。

普段通り、いつも通り作っているつもりでも、品質をキープし続けることは簡単なことではありません。先月もお伝えした生産工場での品質管理の努力はもちろんですが、今年も日々皆様にお届けする製品のクオリティー向上に努めていきたいと思います。各ショールームの展示品をぜひご覧ください。(開発 武田伸郎)

2018.12.27 DESIGN

師走の工場訪問

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.80

冬の到来を迎えたと思ったらあっと言うに年の瀬、今年も残り少なくなってまいりました。本格的な寒さがまだ到来していなかった先週、九州の工場へ品質管理の打ち合わせに行ってまいりました。あいにくの雨模様でしたが、例年の底冷えするような冷え込みはなく工場を見て廻る事が出来ました。今回お伺いしたのはソファを中心に生産をお願いしている九州の工場です。

エーディコアでは、開発した製品を最も適した工場へお願いして生産しています。製品の特徴よって製造方法も変わり、工場の得手不得手により納期やコストが変わってきます。資材調達や量産体制、コストなどを含めたバランスを考慮して工場を決めています。しかし、ご存知の通り国内で家具の生産ができる工場が年々減っています。加えてエーディコアの製品は、高い技術がなければ作る事が出来ない製品ばかりです。正確な技術がなければ、デザインはもちろん強度も保てないのです。ですから、どこでもお願いできるわけではありません。デザイナーの瀬戸は、いつも「今以上のモノを」と、職人さんから「出来ない」と言われてもその度に試行錯誤をしながら、ダメでもいいから一度やってみましょう、と工場を説得してトライしてきました。そのチャレンジでたくさんの実績を上げ、エーディコアの製品を作ることにより、工場の持つ潜在的な技術力を引き出してきたようにも思います。今では瀬戸の無茶振りも工場の方から「とりあえずやってみますか」と、言っていただけるようになり、工場によっては無理なリクエストを期待しているところもあるくらいです。長きにわたって切磋琢磨してきた結果だと思います。

今回の工場訪問は、生産中の製品の品質や仕上がりを確認するためです。新製品開発の革新的な試みではなく、日々実践するモノ作りの土台となる作業です。工場では各製品が決められた仕様に沿って進められていきますが、それらの製品が仕様通りに仕上がっているかどうかを見て廻ります。ちょっとした細部の仕上がりの差を許容範囲として見逃していると後々大きな不具合となって問題が起きることもあります。そういうポイントを見つけ出すのは非常に難しいのですが、以前は工場内をウロウロしていると好意的には見ていただけず、問題点を指摘しても前向きな対応ではないことが多々ありました。しかし、最近は現場の方も若い方が増えてきて、工場の方にも協力していただきながら品質向上に向けて改善する体制になってきたように思えます。今回の品質検査も、問題があると他の部署の方も集まってきて、どう改善できるかディスカッションをして改善策を立てる事が出来ました。

これからも革新的な製品作りを目指すのと同時に、地道な品質管理、品質工場に努めて行きたいと思います。来年も良い製品作りを目指し、良い製品をお届けできるよう頑張っていきたいと思います。(開発 武田伸郎)

2018.11.27 DESIGN

JID60周年記念式典へ参加してきました。

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.79

今年も残すところあと1ヶ月。本格的な冬の到来はまだちょっと先のようですが皆様いかがお過ごしでしょうか。先日、秋の気配漂う六本木の国際文化会館で行われた JID60周年記念式典のパーティーに参加してきました。JIDは、日本のインテリアデザインの文化的向上や創作活動の発展を目的に、1958年に日本室内設計家協会として結成され、2012年に公益社団法人日本インテリアデザイナー協会となった団体で、今年は60周年の記念の年。会場にはこの60周年を支えてきた重鎮の方から、これからのインテリアデザインを担う方々で賑わっていました。JIDが発足した1958年は、東京オリンピック開催から大阪万博へと続く高度成長期の真っ只中、日本が非常に盛り上がっていた時期です。折しも2020年東京オリンピックから2025年大阪万博と、現在の状況と重なるところが多く、JID60周年を迎えた今、日本のインテリア業界を盛り上げようと話題も尽きない盛況ぶりでした。

式典が行われたのは六本木の国際文化会館。華やかな都心のど真ん中にあるとは思えないほど閑静な空間です。この国際文化会館は、エーディコア・ディバイズとしても思い入れがある場所で、2006年に新作展示会を開催した場所でもあります。時期もまさしく、美しい庭園の紅葉が色付きはじめた頃でした。国際文化会館は1952年8月27日に設立され、戦後の米欧諸国との文化的交流を図るため、日本人建築家3人(前川国男、坂倉準三、吉村順三)の共同設計で1年余を経て竣工しました。しかし、老朽化のため取り壊される案も出たのですが、昭和の名建築を再評価する機運が高まり、2006年(平成18年)3月には国の登録有形文化財に登録され、2005年(平成17年)に耐震構造を含む大規模な改修を実施。日本のモダニズム建築を代表する名建築の外観や、庭と建物の伝統的なたたずまいは変えることなく保存されることになり、現在はレストランや宿泊施設に活用されています。2006年当時、あまり知られていない新作展示会場を探すのに苦心していたのですが、耐震工事を終えた直後の国際文化会館を探し当て、建築はもちろんですが素晴らしい庭園を見て「ここしかない」と開催にこぎつけました。現在の庭園は、1930年に作庭され近代庭園の傑作と言われていますが、2006年の新作展示会の際も庭園に人が溢れ出て、当時の入館記録を更新したほどの盛況振りでした。JIDのパーティーでも、庭園に出て眺めを楽しむ方がたくさんいました。

エーディコア・ディバイズ クリエーティブディレクターの瀬戸は、今年の6月までJIDの理事を努めていました。今回の60周年記念のイベントについても尽力し、12月5日まで新宿のリビングデザインセンターOZONE 1F で開催している JIDアワード60年の歴史展&JID AWARD 2018受賞作品展も担当スタッフとしてディレクションしてきました。日本のインテリアの歴史を垣間見える展示会、ぜひ足を運んでご覧になってみてはいかがでしょうか。(開発 武田伸郎)