Recent Posts

-

2025.10.31

1980年代はアナログ時代

-

2025.09.29

インテリアにもレストモッド

-

2025.08.29

天然と人工のレザーとレザーフリー

-

2025.07.30

インテリアと現代アートの源流は

-

2025.06.30

家具レイアウトは快適性を左右します

-

2025.05.30

ビリオネアズ・ロウのインテリア

-

2025.04.30

ミラノサローネとデザインイベントを憂う

-

2025.03.31

モダン建築の修復とリノベーション

-

2025.02.27

アメリカ不動産販売の常識

-

2025.01.31

ロサンゼルス山火事と有名建築の安否

Back Number

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2025.10.31 DESIGNER

1980年代はアナログ時代

AD CORE DEVISE DESIGNER COLUMN Vol.173

1980年代人気はバブル時代のパロディダンスだけかと思っていたのが、ファッション、アートだけでなくTVドラマも作られるようになり、バブル前の1980年年代のカルチャーが熱くなっています。インターネットも普及していない時代、1980年代初頭、大学生だった私にとってはアートだと美術手帖、ファッションやカルチャーならポパイやブルータスなどの雑誌が主な情報の入手源で、その中でもビジュアルやファッション、写真など流行の先端は流行通信でした。今は休刊となった流行通信は1966年「森英恵流行通信」として創刊された日本のファッション雑誌の中でも歴史ある雑誌の一つでした。アートディレクターとして、横尾忠則・浅葉克己・長友啓典・高原宏などの著名人が関わり、カメラマンとしては、篠山紀信、荒木経惟、稲越功一、上田義彦はじめ、各時代のトップが競って参加し、日本の最先端アート・カルチャー・シーンのショーケース的役割を果たし、芸術学部の学生の中でも購読必須の雑誌でした。

そのアートディレクターの一人だった高原宏さんに20年以上前から当社のカタログや撮影のアートディレクターをお願いしていて、今は息子さんの高原真人さんと二人に関わっていただいていています。今年の新作の2026モデルの撮影やカタログ関係も進行中です。以前のコラムでも書きましたが、高原宏さんは学生時代に聞いていた山下達郎のレコードジャケットのアートワークをずっと手がけていて、山下達郎と鈴木英人を見出した方です。そんな方と気がついたら仕事をご一緒させていただいているのは本当に幸運な事で、今回の撮影でも一緒に家具を移動していただいたり、仕事に対する姿勢も本当に見習う事が多く尊敬する大先輩です。私自身が社会人になりエーディコアに参加するようになった40年前の1980年代には、高原宏さんは大御所で学生時代にルームシェアしていた同級生が高原事務所に入所した時に、その彼から嬉しそうに報告があった記憶があります。

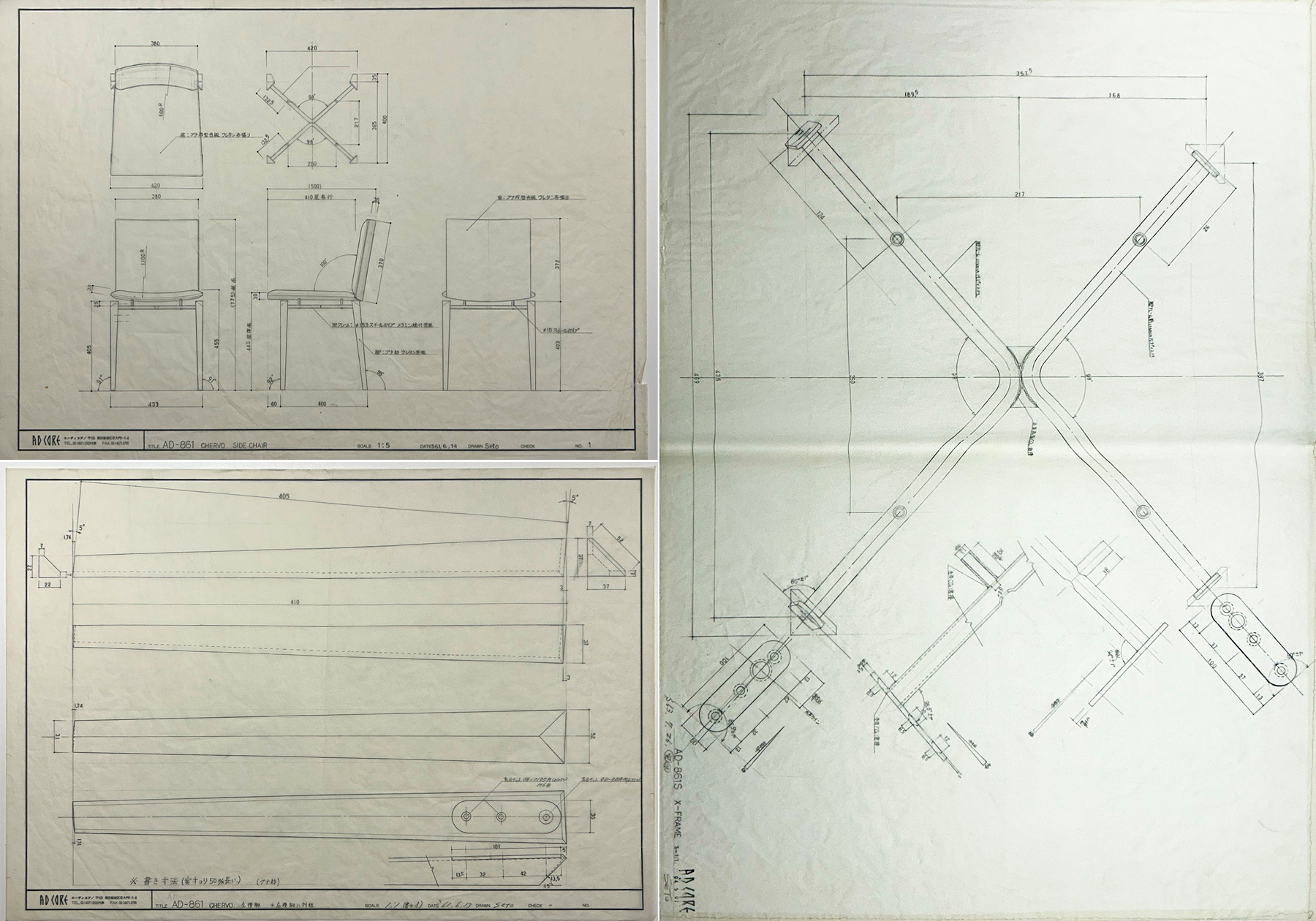

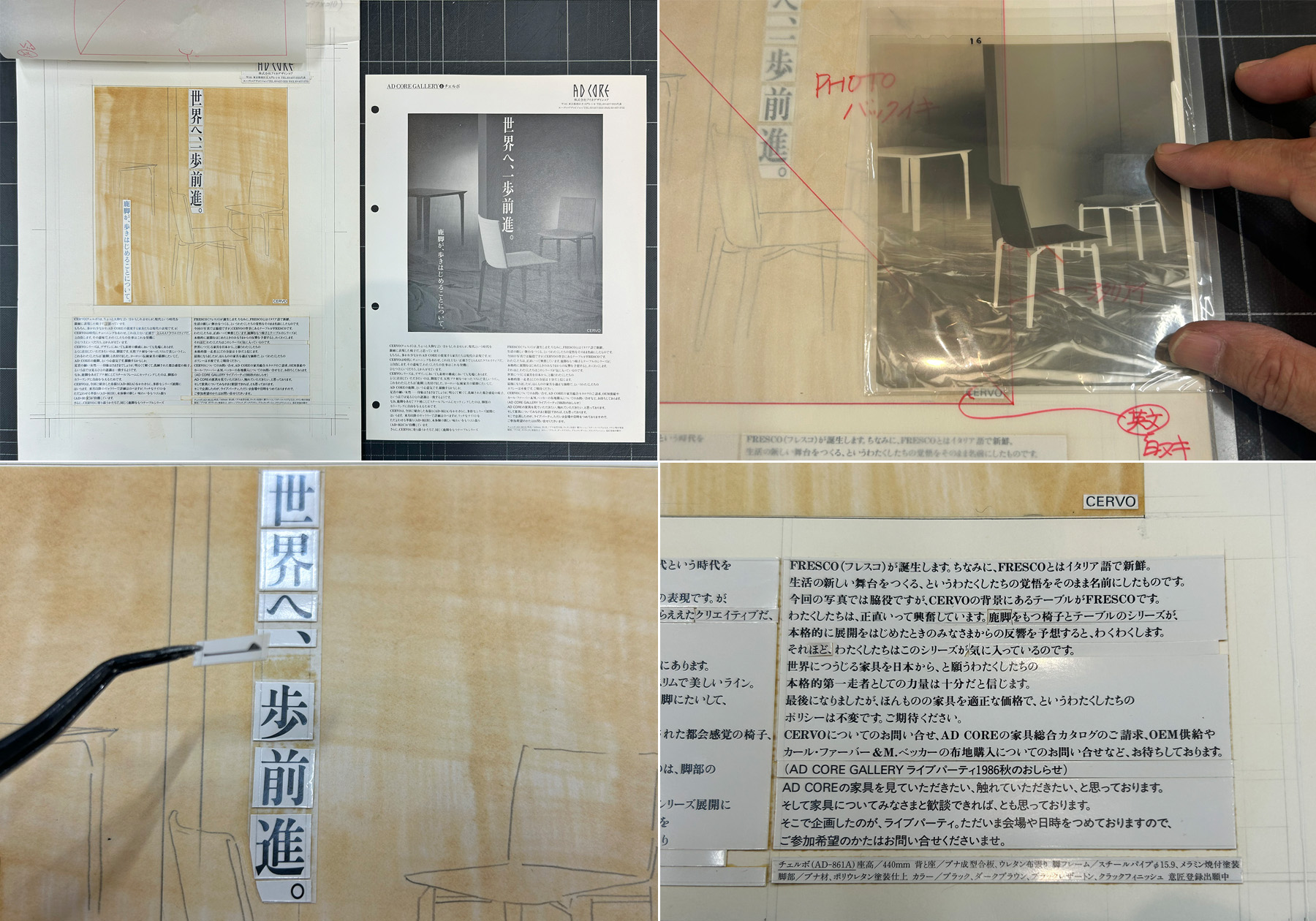

新作の撮影時に、11月に開催する40周年に使用するために昔の図面や資料を探した時に広告の版下が出てきて、当社の若いスタッフが驚いていた事を話しました。今は写真や広告データもデジタルで出来上がりを確認する事ができますが、30年近く前までは広告も紙の版下原稿で文字も写植屋(文字を打つ会社)さんに依頼して、それでも文字間など合わないのでデザイナー自ら手貼りで調整し、写真もアタリだけ書いてポジ写真を添付し、文字の色もDICの紙色見本を付けていて大変だったんだと話をしていて、高原さんから雑誌の編集も全ページ版下だったので山のような紙原稿を作る事にかなり時間を労したと話をされました。今ではカラー画像でサンプルを見る事ができ、出来上がりと違う事はありませんでしたが、昔は写真も広告なども切り貼りしたモノクロデータで想像して確認し、完成についてはデザイナーやカメラマンを信用するしかありませんでした。

今、撮影はデジタル化していて、画像修正など簡単にできるので、スタジオの床や壁のホリゾントと言われる白い床の汚れやゴミもを気にしなくても後でフォトショップで消したり、部分的に立体感や影を付ける事や、画像をはめ込んだりする事も可能で、写真自体も撮影せずにデジタルで作る事も可能な時代になってきました。昔はデジタル修正など無かったので、陰影の出し方や立体感を出す照明調整や床のゴミや埃まで気を使い最終チェックして、息を止めるようにシャッターを押していました。それだけ、一つ一つの仕事に真剣になっていた時代でした。インテリアの図面やプレゼンテーション製作も同じで、手書きのパースに切り貼りで作るしかなく、レイアウトプランや写真の張り込みもコラージュアートのようにセンスが必要で、やり直しがきかないので、緊張して製作した記憶があります。

40周年記念展示会に向けて40年前の商店建築用の広告版下を探し出したのはいいのですが、その頃に使っていた接着剤のペーパーセメント(貼り直しが出来るゴム系接着剤)が劣化し、貼っていた文字がバラバラに剥がれ落ちてしまい、ピンセットを使って接着し直しましたが、懐かしくも、よくこんな事やっていたなと感心しました。今はPC上で移動やペーストなど簡単にできますが、昔は文字の行間を調整したり、色を指定するために大日本印刷から出ていたDICの色見本帳のサンプルを添付したり、手間もお金もかかりました。今ではPCソフトがあれば、誰でもグラフィック的な作業はできますが、昔は職人技の世界でした。その職人技を持ちながらデザイン的センスと想像力がなければ出来ない仕事だったんだなと再認識しました。

撮影で今年もご一緒した高原宏氏もアナログとデジタルの両方できる人ですが、アナログ仕事もされていた事で、細かな箇所も手を抜かず気配りができるんだと思います。私自身もアナログからデジタルへの移り変わりを経験しているので、若い方が流してしまう所も気が付いてしまいます。今回の新作も試作から製品撮影まで携わりました。どんなカタログになるか楽しみです。40周年記念イベントは1980年代の仕事の一部を感じていただける展示にする予定です。お楽しみに!(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)

2025.9.29 DESIGNER

インテリアにもレストモッド

AD CORE DEVISE DESIGNER COLUMN Vol.172

レストモッド(resto-mod)とは、古い車を修復して改良することで、レストレーション(修復)とモディフィケーション(改造)を合わせた造語です。これまではビンテージカーはレストアを行う場合、ビス一本まで限りなくオリジナルな状態に戻す方法が最善で、製造された状態に近いほど価値がありました。イタリアのスポーツカーメーカーのフェラーリが自社で公認するフェラーリクラシケはその世界のトップクラスで、それを取得することを目指すオーナーも数多く存在します。ランボルギーニやポルシェも修復部門を持ち、自社のブランドを高めることにも役立てています。また、オリジナル状態の車の価格が高騰し、本来乗って楽しむことを目的とした自動車から、所有するだけで美術品と同じ投機対象とされる目的が多く、所有して走行距離が伸びて価値が下がることを恐れて乗られていない車が多く存在します。

その流れとは別にレストモッドという手法がありレストアとは違う方向の、改良手段として人気になっています。レストモッドとは、外観はオリジナルに修復し、エンジンや足回りなど最新パーツを流用して、現代の交通事情に合わせ快適に乗るために行われます。以前は走り屋が早くするために違法改造を車に施すことが知られていましたが、現在はレストアと異なる価値を与える手法として世界的に流行しています。例えば、ポルシェのナローと言われる1970年代の911は高騰していますが、50年以上たった車に快適性はなく、運転を楽しむには適していません。その70年代車体を修復し、新しい年代のエンジンや機器を搭載する改造や、新しい車の外観を1970年代風に見せる改造を施したナローポルシェがマニアの間で人気を集めています。レストモッド専門の「シンガー」という会社は、顧客の持ち込んだ車体にレストア&モディファイを施すことで有名になりました。彼らが有名になったのは964と言われる1993年までの空冷の最終モデルに最新パーツを使い、1970年代の形に戻す手法で、内外装は顧客のニーズに合わせることで大成功を収め、アメリカとイギリスに750人のスタッフを抱えるまでになりました。

アメリカでは車の改造だけでなく、建築にも同じような手法があります。有名建築家が設計したミッドセンチュリー時代の建築を美術品と同様、投機目的のもと設計図に戻すレストレーションや、家具もオリジナル時代の物が高額で取引されています。一方、レストモッドに近い手法で、外観はオリジナルに修復し、内部は最新式の機器に変更して、現代的に快適に過ごす改良された建物が多く存在します。ロサンゼルスのダウンタウンにあるアールデコビルなどは、外観はそのままで、快適なコンドミニアムや店舗にして新築物件よりも価値のある取引がされるリノベーションです。ダウンタウンのデパートとオフィスに使われていた1930年のイースタンビルや、1925年のナショナルビスケットカンパニーの工場をコンドミニアムに改修したり、映画館として使われていた廃虚建物がアップル社の旗艦店として改修された建物があります。どちらも骨格を含めて外観や内装の多くはオリジナルに修復されており、人が関わる場所については、エアコンの吹き出し口を工夫したり、トイレやプールなど最新技術を使って改良されています。日本で多く見られる歴史的建造物の一部の外壁だけ古い箇所を残し中は普通の事務所仕様にしてしまう改修とは考え方が違います。

欧米ではヴィンテージカーと同様、プロダクトだけでなく建築にも懐古的なデザインに価値を持つ人が多く存在します。価値を感じる人が多いということはビジネスチャンスがあるということで、欧米ではそれをビジネスにする会社が多く存在しています。日本でも昭和風のプロダクトや1980年代の旧車が若者に人気になっています。アメリカでの日本の旧車人気も影響されているのですが、アメリカでは製造から25年以上経過した右ハンドルの車をそのまま輸入できる法律の例外にあたる特別ルールが存在して、そのルールで日本製の旧車が安価で輸入できるようになり、今ではその時代の旧車にしかないデザインが人気で、価格よりもデザインが人気の理由になっていて、その影響で日本での旧車の価格も高騰しています。日本では以前はお金のない若者が安い中古車や古い物件にしか手が出ないというニーズからでしたが、建築やインテリアでも自動車同様、他にはない無二のデザイン性が価格を決める時代になってくるのではないでしょうか。その際に重要なのは基本骨格と表面のデザインを大切する事です。

日本では古い建物や住宅がどんどんなくなりつつあります。リノベーションだけでなく、建築をレストモッドし付加価値を追加して取引することも考える時代になっているように感じます。当社は1985年からの製品が残り続けています。40年たった製品は今の若者にも共感される物になっているのでしょうか…。他にはない無二のデザインになっていければと思います。今年は40周年記念イベントも企画しています。その前に展示品のセールもありますので、お楽しみに!(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)

2025.8.29 DESIGNER

天然と人工のレザーとレザーフリー

AD CORE DEVISE DESIGNER COLUMN Vol.171

先日、久しぶりに接客対応をしました。そのお客様はご家族と最終確認に来られたのですが、前回来社された際に故郷の高知出身のお客様ということで親しくお話しさせていただきました。今回は検討中の製品についてアドバイスを求められました。現在検討中の製品が空間と合うか、小さなお子さんがいるので、使用予定の素材の耐久性などについて、私自身は営業とは違う観点で考えるので、自分ならといろいろお話をさせていただきました。座り心地では、お客様が検討されていた製品とは違う製品を示して、椅子は腰当たりで長く座れるかが決まることや、素材の耐久性の違いや使い方などを提案しました。せっかく決まっていた製品や素材だったのに、営業担当に申し訳ないなと思いながらも…。

使用される予定のファブリックは人工レザーだったのですが、それを見て「何年くらい使われますか?」とお聞きすると、孫が小さいので汚れにくく耐久性があるものが良いと思い、耐久性の高い人工レザーを選ばれたとのことでした。私からは「6年程度なら人工レザーの方が良いかもしれませんが、10年以上使うなら天然革に勝るものはありません。」とお伝えしました。私と同年代だったので「昔はビニールレザーが使用されていた車やバイクのシートは劣化して割れており、最近では使われませんし、最近は耐久性が上がっていますが革には勝てません」とお話ししました。そう話をさせていただき、接客担当に変わりました。後から、営業担当者が製品がグレードアップし素材も革に変わったと喜んでいたので、お客様が提案したものに変えていただけたことがわかりました。

人工レザーの方が天然皮革より耐久性が高く汚れにくいという認識は強く、素材自体が劣化するということはあまり知られていません。人工レザーは素材によりますが、湿度や紫外線で劣化が進みます。これは製品素材が生産された後から始まります。天然皮革や天然素材のファブリックは環境によって劣化や退色することはありますが、素材自体が溶けたり崩壊することはあまりありません。昔の自動車のシートの割れなどは良い例で、私自身もスニーカーのスタンスミスで本体の革が大丈夫なのに、後ろのブランド名の緑のタグがボロボロになったことや、母の遺品整理をしているときに見つけた40年近く前のイタリアからのお土産のブランドバッグが表面の革はまったく何もなっていないのに、中を開けると内装の人工レザーがベトベトに溶けてしまっていた経験など、人工レザーの劣化を経験しています。一方、若い頃に買った天然皮革のジャンパーや革靴は今でも現役で使えています。

最近、レザーフリーやアニマルフリーとして、本革を使わないことを聞くことが多くなってきました。動物の本革を使用しないということで、動物を殺さない動物愛護ということでスタートした運動で、一部のファッションブランドから始められました。その代わり、植物由来のヴィーガンレザーが注目を集めるようになりました。ヴィーガンレザーといっても多くの製品はまったく石油由来の素材を使用していないわけではなく、下地に天然素材を使用し、表面にはポリウレタンやPVCをコーティングして作られています。自動車メーカーでもレザーフリーをPRする会社が海外では増えてきました。アニマルフリー運動は毛皮素材のためだけに飼育されるミンクやフォックスやワニやヘビなどのエキゾチックレザーと混同されていて、車や家具に使用される革は100%食用肉の副産物です。命ある生き物を殺して生活している私たちはその命を100%いただくことで持続可能な生活ができるのではないでしょうか。

天然皮革が耐久性が高い理由は下地の強さにあります。天然皮革はコラーゲン繊維が絡んでいる下地、その上に銀面と言われる強い表皮層が一体化していて、その上にウレタン塗装などの染料を塗布しています。皮のコラーゲン繊維を鞣して革にするために、クロムなめしやタンニンなめしを使用します。そのクロムなめしのクロムが六価クロムと誤解されていますが、クロムなめしに使用されるのは自然界に存在する三価クロムです。限られた予算とある程度の耐久性では、人工レザーの方が優れていますし、メンテナンスさえすれば長く使えるのが天然皮革です。用途によってお使いいただければと思います。私も知らなかったのですが、2024年3月に日本産業規格(JIS K 6541用語)が改訂され、「革」および「レザー」という用語の定義が厳格化されました。この改訂により「革」や「レザー」と呼ぶことができる製品は動物由来のものに限定されることになったそうです。

30年以上前に購入して修理しながら履き続けた革靴も裂けてきたので、役目を終えようとしています。何度も修理をして足になじんだ革靴を諦めきれずに、磨きながら捨てようか悩んでしまいます。今の自動車は電気パーツが多いので、10年以上使うことは考えなくても良いので人工レザーの使用が進んでいるのかな…と思いました。そろそろ2026モデルの新作試作の素材を決めないといけません。今年で40年になったエーディコア・ディバイズです。50年に向けての素材選びも重要です。お楽しみに!(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)

2025.7.30 DESIGNER

インテリアと現代アートの源流は

AD CORE DEVISE DESIGNER COLUMN Vol.170

今年の2月、ロサンゼルスで撮影や取材でお世話になっていたYasukoさんがウエストハリウッドの自宅を売却し日本へ完全帰国されました。ご両親がお住まいだった埼玉のマンションに住まいを移されたのですが、長年住んだロサンゼルスの家にあったアートや家具をオークションで販売し、残したいお気に入りのアートや家具だけを日本へ持ち帰りました。日本での住まいはご両親が残されたマンションなのですが、そこにも医院をされていたお父様のアートコレクションが沢山あり、持ち帰っても壁に飾り切れないアートが沢山ありました。ロサンゼルスの自宅にお伺いしてる時から、瀬戸さんに家具のコレクションから差し上げるからと、1950年代の椅子を数点いただく事になり、帰国されてから車で取りに行きました。川口のマンションにはロサンゼルスから持ち帰ったお気に入りのアートが所狭しと置かれていて、飾れないアートが廊下の床に立てかけられていました。

医師だったお父様のコレクションも大変な物で、ベルナール・ビュッフェのリトグラフや絵画、1950年代に来日したアンリ・マチス本人から購入したという絵画など美術館級の絵画が沢山あります。その中にロサンゼルスのYasukoさんのコレクションが加わりました。そのコレクションはインテリア関係者なら垂涎のル・コルビュジエの手書きアートやターナーの絵画など、、数だけでなく質も美術館級の質と数のコレクションになりました。私には家具だけでなく、新しく移転した六本木本社ショールームの為にと、何点かのアートやカメラマンのポートフォリオやヴィンテージのテーブルスタンドランプなどをいただきました。その中にはロイ・リキテンシュタインのリトグラフの三連作品があります。そのリトグラフの額装を修理とクリーニングし、ピクチャーレールの工事を行い、六本木本社のミーティングルームのバックカウンターへ飾りました。

このリトグラフはYasukoさんがアメリカの画廊で購入した物で、1964年にリキテンシュタインが油彩で制作した「 As I opened fire/アズ・アイ・オープンド・ファイア」という作品を基にしたリトグラフで、航空機による戦闘中の短い数秒間を描いたこの絵画は、物語を表す3つのパネルに基づいていて、リヒテンシュタインの最も野心的な作品で視覚的に対立する要素を奇妙に融合させた作品と評されました。いただいたリトグラフ作品はオリジナル油彩とは違いますが、リプロダクションの印刷物ではなく、初版のリトグラフ作品のようです。リヒテンシュタインのオリジナルの油彩なら気の遠くなるような高額なアートになりますが、リトグラフでも価値はなかなかな物だと思います。作品のサイズも三連の作品が入った額は横幅が1.8メートルあり、飾るには場所を選びます。広くなった六本木ショールームの空間があればこの作品が映えるように思い飾る事にしました。

ロサンゼルスに訪問するようになり、住宅の壁面に何も飾られない白い壁だけという事は無く、大きな現代アートがバランスよく置かれ、インテリアの一部として使われている事が良く分かりました。ビバリーヒルズの住宅では美術館に置かれるようなサイズの奈良美智の彫刻が置かれたリビングや、ジェームズ・タレルの光のアートが庭に作られていた住宅など、アートが生活の中に溶け込んでいる事を知り、美術館の白い空間に置かれる物がアートと思っていた事が、アートは生活のインテリアの中に存在するという事に認識が変わりました。これはカリフォルニアスタイルとして庭とインテリアの融合というスタイルだけでなく、襖絵や屏風といった巨大なアートがインテリアの一部になっていた日本のインテリアスタイルまでもアメリカに持ち込まれた結果なのかもしれません。日本ではいつの間にかそのインテリア手法が忘られ、アメリカに持ち込まれたカリフォルニアスタイルで日本の本来のインテリアが進化していました。

日本で販売されるアートの主流のサイズは10号(530×455mm)と言われています。高校の美術部で描いていた油絵も8~10号がメインで何の疑問も持たずに決められたキャンバスサイズで描いていました。このサイズは今から思えば、ヨーロッパ絵画の肖像画や風景画から来ているのかもしれません。アメリカでも写真などは小さめの額に入れられて飾られますが、一枚だけということは無く、複数枚で壁を飾られます。今、海外では茶室に見られる禅スタイルの何も無い空間も人気ですが、本来、多くあった襖や屏風絵を使った日本の伝統的なインテリアスタイルの方が、アメリカのインテリアに浸透したのかもしれません。

8月お盆休み明けにミラノレポートを開催します。今年はミラノレポートはお休みする予定でしたが、お客様のリクエストが多く社内研修で行ったレポートをお届けすることになりました。ヨーロッパとアメリカ西海岸でのインテリアの作り方は少し違うように思います。今回は辛口が多いかもしれません。お楽しみに!(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)

2025.6.30 DESIGNER

家具レイアウトは快適性を左右します

AD CORE DEVISE DESIGNER COLUMN Vol.169

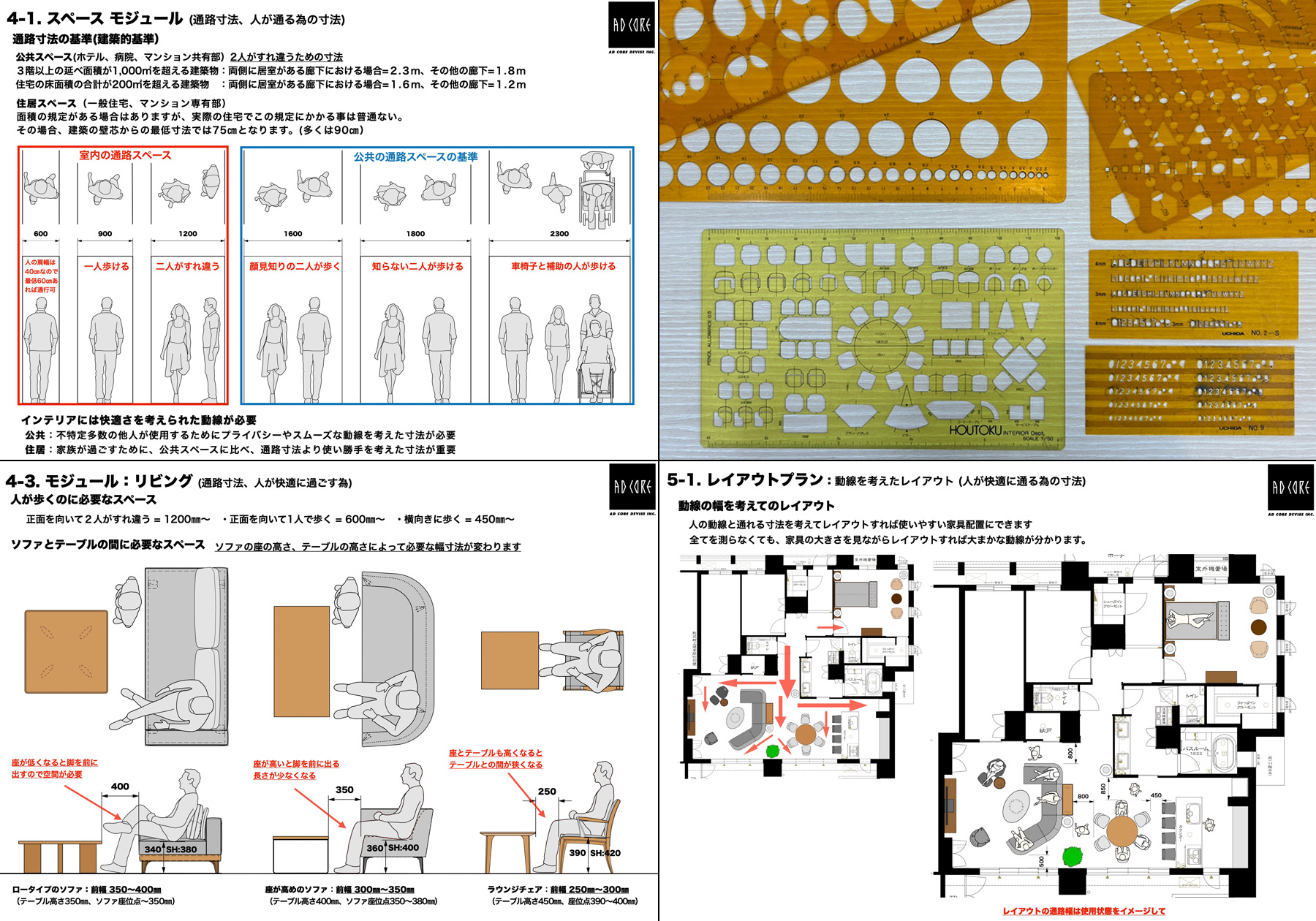

先日開催しました「家具のレイアウトと人間工学セミナー」に1300名を超えるお客様に参加いただき、当社で開催したWebセミナーでの最多参加者となりました。終了後のアンケートでは沢山のみなさまに感想をいただきました。いつも感想を書いていただくのですが、こんなに沢山のお客様から長文の記入をいただいたのはあまりなく、全てを拝読するのに半日かかりました。いただいた内容は「ストレスが無いレイアウト寸法と通れるだけのレイアウトは違う」「人が座った寸法を想定してのレイアウトが大切」「椅子やソファの定員でなく実際に使用できる人数が大切」「曲線家具が直線家具より有効に使用できる事が目からウロコでした」など、プロの方からの声をいただき、長年行ってきたスキルアップセミナーの中で一番やりがいのあったセミナーでした。

これまで家具の作り方、革の製造など素材について、インテリア写真の撮り方、家具の人間工学など、インテリア知識の一部となればと様々なスキルアップセミナーを開催してきました。今回のレイアウトセミナーは、コロナ禍中に当社スタッフが、お客様からいただいた平面図の家具位置に点線の場所に、指示された家具をレイアウトしてるだけの、理由や使い勝手を考えず、担当営業から言われた事をするだけの作業になっていて、意味も理由も考えないプレゼン用の図面を見て、社員教育をする必要性を強く感じました。実際の社会人になっての仕事は学校で教わる以外に実務を通して覚える事や、先輩たちから教えてもらい身につける事が多く、コロナ禍では現場に出る事も少なくなり、人との関わり合いも少なくなり、指導も不十分になります。その為、私自身も反省し社内勉強会を開く事にしました。

私自身、40年以上家具のデザイナーとして仕事をしてきましたが、会社の先輩だけでなく、ベテランのお客様から叱られたり教えられ、仕事を覚えてきました。家具のレイアウトもその一つで、家具デザイナーになりたいのに、レイアウトなんて平面に置くだけでしょ、と思っていました。しかし、実際に仕事をしていると、レイアウト次第でホテルや旅館などの宿泊施設の効率性、レストランでの快適性がリピートへ繋がる事など、家具デザイン以上に重要な仕事でした。また、人間工学的寸法だけでなく、国際的マナーでのサイズ決定などはお客様へのセールストークに繋がり、信用されるデザイナーと感じていただけるなど、本当に役立つ事が多くありました。レイアウトセミナーを開催する事を決めた際に、当社営業部からプロのお客様に失礼では?怒りを買うのでは?との声がありましたが、私自身、社外の大先輩から指導された経験からやるべきだと思い開催しました。

実際にセミナーをする事になり画像を作りながら、自分自身の経験値の事を見直す事になりました。人間工学的モジュールは学生時代に習った事ですが、様々な高さの家具との間など実践的なサイズについては、社会人になっての経験値で得てきた事が多く、改めて資料作成するとなると参考本が無く一からになりました。レイアウト資料を図面から作りながら改めて家具レイアウトの大切さを感じ、私自身も忘れかけていた事の再認識になりました。平面図で家具で埋めるだけだと使えない事が多く、ダイニングセットは、椅子を引いた状態でなければ座る事ができません。またソファやラウンジチェアなど低い椅子に座ると人は脚を前に出すのでセンターテーブルとの間は多く取る必要があり、ソファの座の高さによって隙間が変わります。どちらも人が使用する状態でレイアウトをする事が重要です。そのモジュールを決めるのは人間工学寸法で、なんとなくでなく、具体的なモジュールを示す事ができればお客様にも納得いただけます。

「曲線家具が直線家具より有効に使用できる事が目からウロコでした」は、レイアウトする場合には狭い場合ほど、デッドスペースを少なくする必要があり、狭い空間だからと通路や隙間をできるだけ少なくしてレイアウトすると逆にデッドスペースが増え使えないスペースが増えてしまいます。実際に人型を使うと視覚的に見やすくなり、L型のソファの角はデッドスペースで、コーナーをラウンドにするだけで人が座れるようになります。インテリアの流行だけでなく、ストレスの無いインテリアを作る為にも曲線家具が必要とされています。最近使う事の無くなった、テンプレートという樹脂板でできた手書き用の製図用品を手に取りながら、これを何枚もダメにして買い替えた事や、レウアウトを書く前にレストランやオフィスでも隣との距離を定規で決めてレイアウトをした事を思い出しました。次のセミナーもスキルアップのためのセミナーを企画します。お楽しみに!(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)