Recent Posts

-

2025.10.31

1980年代はアナログ時代

-

2025.09.29

インテリアにもレストモッド

-

2025.08.29

天然と人工のレザーとレザーフリー

-

2025.07.30

インテリアと現代アートの源流は

-

2025.06.30

家具レイアウトは快適性を左右します

-

2025.05.30

ビリオネアズ・ロウのインテリア

-

2025.04.30

ミラノサローネとデザインイベントを憂う

-

2025.03.31

モダン建築の修復とリノベーション

-

2025.02.27

アメリカ不動産販売の常識

-

2025.01.31

ロサンゼルス山火事と有名建築の安否

Back Number

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2022.1.28 DESIGNER

Made in JAPANは品質の証

AD CODE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.128

2022年もはや1か月が経ちます。新型コロナは年末に感染収束かと思われましたが感染拡大が止まりません。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。コロナ禍で出張が減り、Webセミナーなどで、人前に出る事も少なくなり、運動不足から体重は徐々に増えてきました。コロナ禍前はお客様の前ではフォーマルなパンツで、社内にいる時はジーンズをはく事があったのですが、この2年はほとんどがジーンズで過ごすようになりました。屋外での運動があまりできない事もあり、サイズが合わないジーンズが増えてきたので、整理する事にしました。

海外に行くと1本はジーンズを買っていましたが、この2年は海外出張が無かったので、新しく購入するために久しぶりにデニム屋さんに行きました。オーソドックスなジーンズが好きなのでストレートを選ぼうとすると、同じモデルでもいろいろあり悩みます。あるメーカーでは、価格カテゴリーで通常版とプレミアム版があり、製品の製造国では、東南アジア製、日本製、アメリカ製。プレミアム版の中でも東南アジア製がある、、。使用されるデニム生地はジーンズの裏の外側に赤耳と言われる、幅が80センチのデニム布を使ったセルビッチというタイプと、通常の幅広のデニム布を使用したタイプがあります。そのデニム布は日本製が最上位品になっています。ジーンズの価格順としては東南アジア製→日本製→アメリカ製(布製造国不明)→アメリカ製(日本製布)とUPしていきます。

学生の頃から製品の製造国には関心があり、高校時代にスケボー修行した1970年代のアメリカでは、ヘインズやフルーツオブザルームなどアメリカブランドのTシャツなどはMade in USAだったのですが、観光地でのお土産小物やTシャツが日本製や香港製で、購入する時に気をつけた記憶があります。その頃、ナイキのワッフルソールが出始めでアメリカ製でした。ナイキの中ではナイロンコルテッツが安く人気で、見た時にオニツカの靴に似ているとなと思いましたが、軽さと履き心地の良さで購入しました。日本に帰ってタグを見るとMade in JAPANで少しがっかり、、。後で知ったのですがナイキのスタートはオニツカの輸入代理店からで、当初からコルテッツは日本で製造されていました。日本製のコルテッツは柔らかだったのですが、何年か経ち買い換えると硬くなり履き心地が悪くなりました。製造国を見ると韓国になっていました。それから台湾、フィリピン、タイ、マレーシア、中国と人件費の安い国に製造国が変わっていきました。

海外のブランド、特にアメリカブランドではジーンズだけでなく、靴や洋服に使用する素材で日本製だけは表示する事が多く感じます。ジーンズのようなアメリカを代表するファッションの中でも高級ブランドは、Made in USAが必須なのですが、その中でもMade in JAPANファブリックを使用する事が上級製品の証になっています。これは岡山を中心としたデニム布産地物の織元が品質の向上を続けていた事が、品質のブランドにもなっています。それから波及するように、他のファブリックや製品にもMade in JAPANが高品質を表示する証のように使われるようになっています。高校生の時にアメリカで見たMade in JAPANを恥ずかしく思った事が遠く懐かしく思います。

これからは、製品の製造地だけでなく、使われる材料の産地も気にされるようになる気がします。当社は1985年より国内家具工場で製造されています。使用する材のブナ材などは日本国内産でしたが、現在はヨーロッパ産の物になり、オーク材は北米産になりましたが、どちらも森林循環型の環境に配慮した木材を使用しており、クッション材や塗料などは日本国内の物を使用しています。ジーンズを整理しながら、当社もMade in JAPANを誇りに思える品質を持続していかなければと思いました。(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)

2021.12.28 DESIGNER

夢のハイエンド住宅

AD CODE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.127

2021年が終わろうとしています。2年目になったコロナ感染の中、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか?インテリア、建築業界ではウッドショックから様々な材料の値上がりや入手困難など、昨年以上に大変な一年でした。ウッドショックの要因にもなったのが、北米の住宅販売の好調から、オーク材などの木材不足による材料の高騰です。アメリカではネット販売や株式投資など、特に影響のなかった業界人の高額物件の不動産取引が好調で、これは東京都心の高額物件が好調な理由と同じです。

アメリカ西海岸での撮影や取材でお世話になっているYASUKOさんが、遠くない時期に日本に帰られる事になり、ウエストハリウッドの自邸を販売するために、内外装の工事を始めたと聞きました。YASUKOさんの住宅はロス市街から海までを見渡せる山の中腹にあり、不動産価値が最も高いと言われる、ジェットライナービューが望める場所にあります。その販売依頼をしている不動産会社が、当社の建築ツアーで住宅を紹介していただいた事のある、ハイエンド住宅を主に扱う不動産会社です。中国系アメリカ人のブレア・チャンさんが経営する不動産会社のホームページを見ると、驚くような価格の住宅ばかりです。

数十億円以上の住宅は全て家具付きで、高額物件には高額なアートや家具が置かれていて、何も置かれていない住宅は一つもありません。ここまでの物件になると家具やアートが無いと想像できないし、デコレーションされた空間となって初めてインテリアとして価値が生まれるのでしょう。手がけたデコレーターやインテリアデザイナーの名前も表記され、イタリア有名家具ブランドのディレクターやアンバサダーデザイナーなどが名を連ねます。久しぶりに見るホームページでは相変わらず高額物件が多く。高い住宅では100億円を超えるものもあります。ロサンゼルスでは固定資産税が家も含めての購入金額の1.1%以上なので、年間税金だけでも1億以上になります。これに高い火災保険や維持費を考えると、、。

住宅のインテリアデザインはその時代時代で、購入される方の出身国や年代によって違います。特にウエストハリウッドやビバリーヒルズの山に建つ住宅はその時代に隆盛を誇る人種によって大きく変わってきました。40年以上前ならYASUKOさんのようなハリウッドセレブの俳優、20年前ならアラブ系、10年前ならロシア系、5年前なら中国系、その後はIT系の若い世代など、移り変わってきました。今はネット系の若い経営者や役員なのでしょうか、、。20年近く前からロサンゼルスで撮影のために、ロケハンで回っていたので、その変化は分かります。今のホームページで見る住宅は、コロナ禍になる前に見ていた住宅と違い、少し派手でキラキラしたデザインが多く、白や黒の鏡面が目立つように思います。

2022年はどの国や業種の方が購入層になるのでしょうか、、。2022年1月最初の建築セミナーはモダニズム建築「ハイエンド住宅とホテル」です。お見せするのは2017年取材の30億の住宅、2019年取材の25億の住宅、2020年取材の現代アートハウス、ウエストハリウッドのキンプトンホテルの4箇所です。どれも、旬のデコレーターが手がけた物件です。未だ衰えを見せないアメリカ西海岸の高額物件を感じてみませんか。(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)

2022アメリカ西海岸建築レポートVol.22

「これからの建築とインテリア4」 開催のご案内 ▶︎

2021.12.2 DESIGNER

家具とインテリアのSDG’s

AD CODE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.126

SDG’s(エスディージーズ)を掲げる企業が増え、テレビでも聞かない日はありません。改めてSDG’sについて考えてみました。2015年9月25日の国連総会国連総会で採択された国際社会共通の目標で、2030年までの新たな持続可能な開発の指針として策定した「持続可能な開発目標」Sustainable Development Goalsが、SDG’s(エスディージーズ)です。17の世界的目標、169の達成基準、232の指標からなる持続可能な開発のための国際的な開発目標なのですが、全ての事を企業が目標として達成することは不可能で、様々な企業が17の目標に対して自分達の分野で取り組みを始めています。

17の目標の中で、家具やインテリア業界が目標として取組みやすくすぐにでも実行できるのは「11. 住み続けられるまちづくりを」と「12. つくる責任つかう責任」「15. 陸の豊かさも守ろう」の3つです。この3つを達成する努力をすれば、他の目標も目標に近づきます。具体的には下記の3つの目標に対しての達成基準に対して取組む事が可能です。

11. 住み続けられるまちづくりを:持続可能な都市及び人間居住を実現する

-3 包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化。

-6 大気質、廃棄物管理への特別な配慮などを通じて、都市部の一人当たり環境影響を軽減

12. つくる責任つかう責任:持続可能な生産消費形態を確保する

-2 天然資源の持続可能な管理および効率的な利用を達成

-4 製品ライフサイクルを通じて化学物質やすべての廃棄物の環境に配慮した管理を達成し、環境への排出を大幅に削減

-5 予防、削減、リサイクル、および再利用により廃棄物の排出量を大幅に削減

15. 陸の豊かさも守ろう:持続可能な森林の経営、土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

-2 森林の持続可能な管理の実施を促進し、森林破壊を阻止し、劣化した森林を回復し、森林再生を大幅に増加させる

エーディコア・ディバイズでは、1985年創業から、永くお使いいただけるように「一度製品化した製品を廃盤にしない」無駄な物は作らない「受注生産のオーダーシステム」環境に配慮する「国内工場で有毒物質を含まない材料で生産」自然環境に配慮する「森林循環型の木材を使用」を行いSDG’sへの取組は始まっていたのかもしれません。しかし、今後、一層のサステナブルを考えた製品作りを目指すために2022年受注分より、梱包の製品梱包時に使用している養生材の化石燃料を原料とするプラスチックカバーや発泡スチロール等の保護材を全面廃止など様々な取り組みを行います。

SDG’sについて長く書いてしまうと、取組む事がとても難しい事のように思えます。一番は物を大切に永く使っていただく事が一番で、そのために、永く使えるデザイン、強度やメンテナンス性を考えた製品作りをする事が必要です。普段から使う物も、使い捨ての製品よりも、永く使える息の長い製品を選ぶようになれば、SDG’sを実践できると思います。などと、思いながら自分の靴を修理に出しに行きました。このコロナ禍で外出や出張が少なくなり、靴の裏を減らす事は少なくなりましたが、定番のデザインで、修理可能製法と素材で作られた靴なら数十年修理しながら履く事が出来ます。それも、修理可能な状態で修理に出すことが安価に長く使えるコツです。

新しい革靴は足が慣れるまでに時間がかかりますが、履き続けた革靴はソール内のコルクが足裏に馴染んでとても履きやすくなっています。それを捨てるなんてもったいない事なんです。また、永く使った物には愛着と思い出が残っています。修理から帰った靴を磨きながら、ミラノやパリの街を歩いた事を思い出していました。良い感じに使い込まれた靴を見ながら、自分もこのように良い感じになれれば良いのになとも、、。2022年モデルも永くお使いいただける製品になったと思います。ぜひ、ショールームでお確かめ下さい。(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)

環境への取組み 詳細はこちら

2021.10.30 DESIGNER

建築写真家とカリフォルニアスタイル

AD CODE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.125

昨日から2022年モデルの新作展示がスタートしました。新作展示の後ろに飾られている大きな写真パネルと、ショールームでお渡ししている大判のタブロイドカタログの表紙の写真が、今までの当社のカタログとは印象がかなり違うので、お客様に驚かれています。今回の新作のカタログ用写真は古都鎌倉にある築90年の古民家で撮影を行いました。その写真は今までロサンゼルスで撮影してきたカタログ写真と全く違う印象で、反響を心配したのですが、お客様の反応は好意的でとても良い感想を頂いて少しホッとしています。

今回の新作はカリフォルニアスタイルのエーモードからの発表なのですが、カリフォルニアスタイルの家具を日本の古民家の撮影とは、不思議に思われた方もいると思います。新型コロナ禍の中でロケに行けなかったからなんだろうと。しかし、私にとってはごく自然な流れだったんです。それはいつかブログでも書いたのですが、建築家のリチャード・ジョセフ・ノイトラらが始めた新しいモダン建築のカリフォルニアスタイルの源流が日本建築だったからです。世界のモダン住宅の基本にもなっているカリフォルニアスタイルの源流が日本で、そのカリフォルニアスタイルに合うデザインすればモダンインテリアに合う家具になる事を想像し、A-modeブランドを創りました。

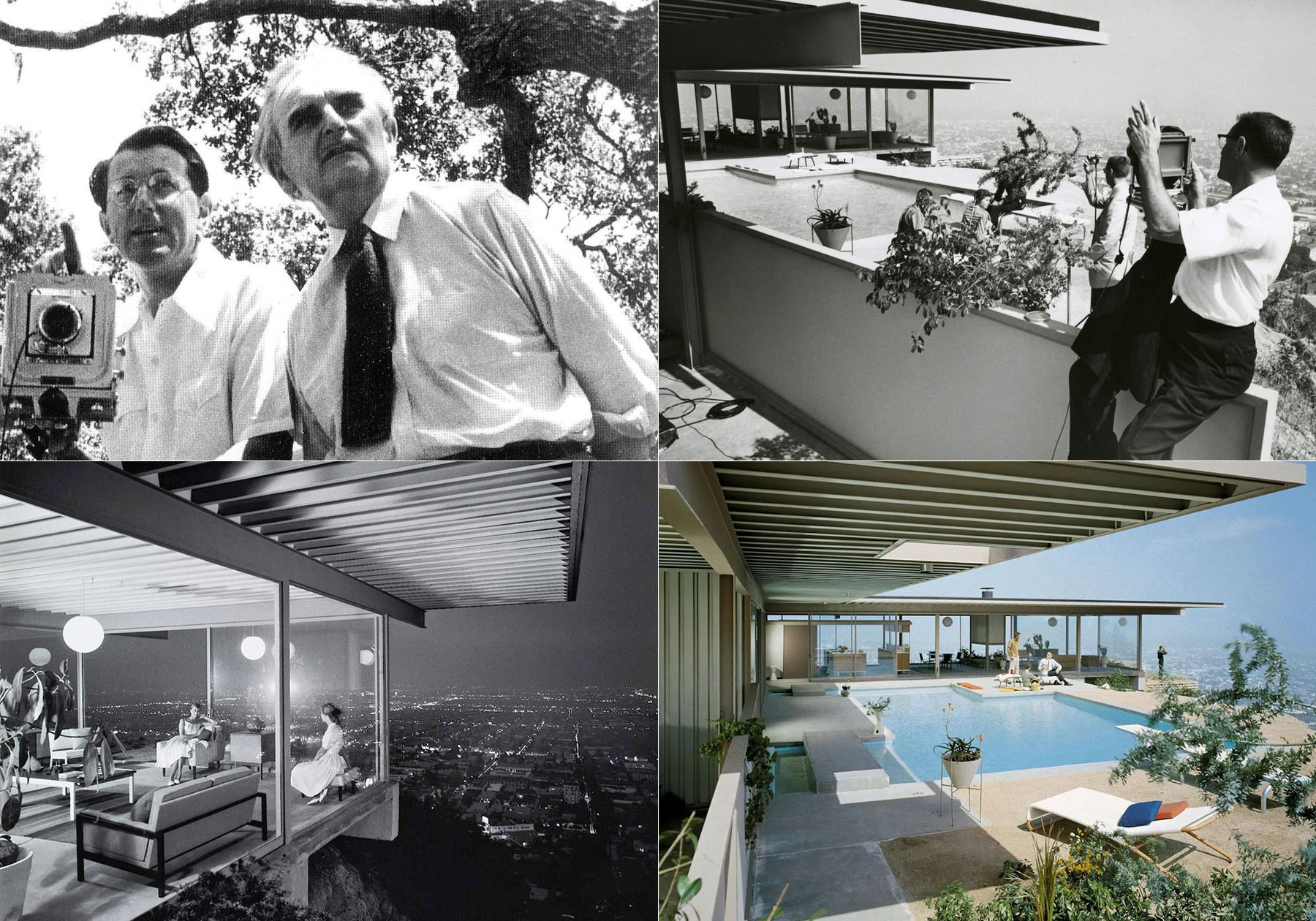

ロサンゼルスのケーススタディハウス#22のスタール邸もカリフォルニアスタイル建築の一つです。この住宅を世界的に有名にしただけでなく、建築写真をアート的な価値に高め、カリフォルニアのモダン建築の美学を世界中に広め沢山の建築家を有名にしたのはジュリアス・シュルマン。シュルマンは1936年にノイトラの事務所で製図技師として働いていた時に、コダックのポケットカメラでハリウッドのノイトラ建築を撮影した写真が、ノイトラの目にとまり建築作品の撮影を依頼を受けるするようになり1950年に独立しました。その後、ノイトラ建築のほとんどを彼が撮影しました。ここでもノイトラが関係していた事は驚きですが、フランク・ロイド・ライト事務所から始まったカリフォルニアスタイルが、ノイトラが形にしてそれをノイトラのスタッフだったシュルマンが世界的に広めた事を知り繋がっている事に少し驚きました。シュルマンはアメリカ建築家協会の名誉生涯会員資格を与えられた唯一の写真家です。

シュルマンの撮影した住宅はノイトラの代表作のカウフマン邸、ピエール・コーニッグのケーススタディハウス、イームズの自邸など、建築に詳しくなくても彼の撮影した建築は知っている方も多いのではないでしょうか。彼のクライアントはフランク・ロイド・ライトからオスカー・ニーマイヤーとミース・ファン・デル・ローエなど1950年代から60年代のミッドセンチュリー時代の有名建築写真のほとんどを手がけました。Life、Look、Timeなどの雑誌に掲載された写真から、建築様式としてのモダニズムの広報に重要な役割を果たしました。その事によって、近代的な家を促進することを目的とした「ケーススタディハウスプログラム」プロジェクトが立ち上がり、ピエール・コーニグなどその時代の若手建築家が手がけた多くの家が、カリフォルニアのモダン建築の象徴となりました。その源流になっているのが日本建築です。

アメリカ西海岸でコーニッグやノイトラの建築を見て、当社の新しいブランドを創りましたが、世界のモダン建築の源流が日本で、全て繋がっていた事に運命的な感情を持ちました。新作展示のショールームではロサンゼルスでの撮影にお世話になっているYasukoさんにいただいた、本も飾られています。Yasukoさん自身もシュルマンが撮影した多くの家で撮影をし、彼にもお会いした事があると聞きました。全て何かで繋がっている事を感じた秋です。東京広尾、大阪心斎橋、名古屋栄のショールームで鎌倉で撮影した写真もご覧ください。お待ちしています。

(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)

2021.9.30 DESIGNER

インテリア本

AD CODE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.124

新製品の発表が近くなり、カタログ製作も佳境に入っています。使用されるイメージ写真は久しぶりに日本国内で撮影を行いました。ロケ撮影で大切なのが、ダイニングやリビングでの製品の置き方だけでなく、花や小物デコレーションです。それが空間に華やかさや落ち着きを与えます。今回も様々な小物を用意して撮影に向かいました。デコレーションで本も多く使われます。取材やロケハンに訪れるアメリカ西海岸の住宅でも、クラッシックやモダンやヴィンテージなど違うインテリアスタイルの中でも共通して置かれるのが、大きな本です。

西洋ではインテリアは知性の表現と言われるように、その建物の持ち主や住まう人の趣味や知性を表すインテリア表現です。日本では容姿や身なりで人を判断してはいけないと教育されますが、西洋ではその逆です。日本でも自分の姿を律する言葉として使い、自分の身なりはどうでも良いという意味ではありません。華美な事を好まなかった武家社会の家でも、襖絵や襖の引き手、季節ごとに変える床の間の生け花や掛け軸など、お客様を迎える客間には、主人の知性が表現されています。茶室などは究極のミニマリズムですが、その中にも主人の知性が表現されており、それを客人が感じ取る事ができます。

英国貴族の住居として作られたカントリーハウスでは、18世紀のプラトン主義の流行によって書籍の収集が行われ、飾りとしての図書室が作られるようになり、書架に囲まれる部屋で、読書や執務だけでなく、家族の団欒や接客の場としても使われました。収集された沢山の書籍は、上流階級としての知性の表現だったのです。現代では図書室の代わりにフォーマルリビングのセンターテーブルの上に大きめの本が置かれるようになりました。これは西洋の知性の表現の道具として、インテリアショップにも置かれるようになり、デコレーターも多く用いるようになったからです。

アメリカ西海岸で多くの住宅を訪問して感じるのは、伝統的なアメリカンスタイルの住宅では、美術関係の本が主で、ヴィンテージ住宅では、その時代のアートやフォトグラファーの本、モダン住宅では建築家の本が多く見られます。主に使われる本のサイズは大きく、持って読むにはかなり大変なサイズの物が多く、飾りとして置かれている事が分かります。それらの本の多くは1980年に設立しされたドイツの出版社のTaschen/タッシェンから出版された美術本が多く、タッシェン社の美しいハードカバーの本はインテリアデコレーションとしても多く使われています。

ロサンゼルスでの撮影でお世話になっているプロデューサーYASUKOさんの家には大きな書架があり、そこには様々なアート本が置かれていて、中にはYASUKOさんと仕事をしたヘルムート・ニュートンの巨大な効果な写真集もあります。いつもならそこから撮影用の本をお借りするのですが、今年はYASUKOさんからいただいた本を使って撮影を行いました。毎回、YASUKOさんの家に訪問するたびに、貴重な本を手土産にいただくのですが、YSUKOさん自身の知性に触れる事ができる本は私自身のコレクションになっています。

今年の新作展示会は続く感染禍の中でWebでの新作発表会を行います。日本で撮影した新しいカタログは今までとまったく違う印象です。本を飾りにしたくなるセンターテーブルも発表します。Web参加申し込みをお待ちしています。お楽しみに!

(クリエィティブディレクター 瀬戸 昇)