Recent Posts

-

2025.10.31

1980年代はアナログ時代

-

2025.09.29

インテリアにもレストモッド

-

2025.08.29

天然と人工のレザーとレザーフリー

-

2025.07.30

インテリアと現代アートの源流は

-

2025.06.30

家具レイアウトは快適性を左右します

-

2025.05.30

ビリオネアズ・ロウのインテリア

-

2025.04.30

ミラノサローネとデザインイベントを憂う

-

2025.03.31

モダン建築の修復とリノベーション

-

2025.02.27

アメリカ不動産販売の常識

-

2025.01.31

ロサンゼルス山火事と有名建築の安否

Back Number

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2017.6.30 DESIGNER

魅力ある住宅の条件

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.74

先日、9月に行う新カタログ撮影のロケハンでロサンゼルスへに行ってきました。取材とは違い、イメージ撮影に適した広さと家具が主役になれるインテリアの住宅を選択し、8軒を見てきました。建築家やインテリアショップオーナー、フラワーアーティストなど見応えのある住宅が多くありました。ロケハンで難しいのが行ってみないと分からない事です。インターネットで画像をチェックしてある程度絞り込んで行くのですが、実際に見るとイメージと違ったり逆に良い場合もあります。

今回感じた事は、オーナーの住まいへの愛情が家の魅力になる事を感じました。アポイントを取り、約束の時間に訪問です。朝の場合はオーナーは在宅ですが、昼は約束した時間に仕事先から帰って来られるオーナーがほとんどです。オーナーと一緒に中に入るのですが、入った瞬間にその家が良い家か分かります。ロスで150軒以上見てきた事もありますが、なんとなく本能的に分かるようになってきました。その家の良さはデザインやデコレーションだけではありません。様々なインテリアスタイルはデザイン的な好みはありますが、良い家はそのスタイルに関係ありません。掃除が行き届いているかなんです。物に溢れている部屋でも掃除がきちんとされていれば、快適で素敵な空間に見えます。メイドさんがいるから掃除されているのでは?と思われるかもしれませんが、いない家も多くあります。

愛情が注がれている家は特に床が綺麗です。その他の空間も綺麗なのは当たり前なのですが、自分の家に愛情を持っているオーナーは、家の歴史やアート、家具の事も知っていてきちんと説明もされる方が多く感じます。欧米ではインテリアは知性の表現と言われますが本当にそうなんです。今回のロケハンでもオーナーの愛情を感じる家が多かったのですが、お金はあるけど家にはあまり興味なさそうな方もいて、その家はなんとなくまとまりがなく、片付けもあまりされていなく、その家に居ても快適さを感じません。3軒の家に犬がいたのですが、家と同じで綺麗な家には綺麗にされているワンちゃん。愛情が感じない家のワンちゃんは手入れがされていなく臭く、元気がありません。愛情豊かな方は家にもペットにも優しく、だから空間も快適になるんだなと、、なんとなく感じました。インテリアショップのオーナーの家はエクレクティックスタイルで物に溢れている空間だったのですが、ワンちゃんも綺麗でとても気持ちよい空間になっていました。ミラノで取材している時に家の綺麗さを聞いた時に、掃除は家族の為にしていると聞いた事を思い出しました。私自身、仕事場もそうですが、気持ち良い空間に保たなければと思いました。

1月~4月に全国で開催したVol12,西海岸レポートでアンケートをお願いした住宅の人気ランキング1位から3位まで発表いたします。600名のお客様からいただいたアンケート結果内容は、今回のロケハン候補を選定する時に参考にさせて頂きました。8月初めには今回のロケハンのレポートセミナーを開催いたします。気持ち良い家はどの家だったのか皆様も感じてみませんか。(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

2017.5.31 DESIGNER

ミュージックPV

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.73

当社のカタログは2005年より2年に一度、アメリカ西海岸でイメージ写真の撮影を行っています。今年は9月に海外で撮影する予定で、撮影する建物を探しに6月6日よりロケハン、ロケーションハンティングに行ってきます。ロサンゼルスは西海岸スタイルの家ばかりと思われている方もいるかもしれませんが、当社の西海岸レポートを見て頂いた方はお分かりですが、クラッシック、ヴィンテージ、モダン、スパニッシュ、フレンチなど様々なスタイルの家があり、映画や雑誌の撮影などロサンゼルスエリアでは世界中のテイストの撮影をする事が可能です。

撮影に行き始めた頃は撮影に使用する家のデジタル写真情報が少なく、日本からロサンゼルスの撮影プロデューサーのYASUKOさんにイメージを伝えて、現地に行って初めて見る家をロケハンしていました。イメージ通りの家を見た時は、撮影コーディネーターの仕事に感心しました。現在は、YASUKOさんの事務所の元スタッフだった方のロケーション会社にお願いしているのですが、そのロケーション会社のデータベースには数百軒の登録があります。現在はそのサイトから見て気に入った家をリクエストして、現地でロケハンするのですが、先にサイトで写真を見れるのはいいのですが、写真が修正され過ぎていて、現地に行くと狭かったり、イメージと違う事があります。きれいに修正された家の本質を見極める事をしないといけなくなったのは、少し大変です。その時に基準になるのが、家具とアートです。きちんとした物が使われている家は、作りも良く、センス良くまとまっています。そのアートや家具を見極めるYASUKOさんの知識にも助けられます。

YouTubeでファッション情報や海外の最新曲をチェックする事が好きなのですが、そのプロモーションビデオ・PVで見た事のある家を見かける事が多くなってきました。この数ヶ月の中では、2011年に訪問したジョン・ラトナー設計の家で、ロバート・デニーロと若手俳優のマッコール・ロンバルディが対談する、Ermenegildo Zegna のショートムービーが撮られていたり、2012年のロケハンで訪問した家ではジョン・ニューマンのCome And Get ItのPV。2011年の撮影で使用した家では、ザ・ウィークエンド ft ダフト・パンクのPV。昨年訪問し、先日のレポートで紹介したマリブの家ではマルーン5のCold ftのPVが撮影や、レクサスの新しいクーペのLCのカタログ撮影がされていました。どの家もスタイリッシュで映像にピッタリの家です。住まいとして使用されている住宅を借りての撮影だからリアリティのある映像が撮れるのでしょう。

家を借りて撮影するにはスタジオと同じように、レンタル料金がかかります。1日11時間で数千ドルから1万ドルを越える家もあります。現在のアメリカは好景気で、成功した若い人に世代交代する家が多く、またプロパティブームで住宅取得された家など、新しいオーナーに変わりつつあり不動産が高騰しています。その関係で撮影に貸す金額も高騰しており、家を探すのも難しくなってきました。レクサスブランドのトヨタのような大企業なら安いものだと思いますが、当社のような規模の会社には、、。それでも良い撮影住宅の候補は何軒か見つかりつつあります。来週からロサンゼルスでのロケハンで、きっと良い家に出会えるように期待しています。夏にはそのロケハンの模様をレポートとしてお見せできると思います。ご期待下さい。(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

●画像はクリックすると拡大されます。

2017.4.28 DESIGNER

ミラノサローネも差別化?

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.72

三年ぶりにミラノへ行ってきました。4月4日から9日まで開催されたフィエラ会場のミラノサローネと、市内で行われる様々なデザインイベントのデザインウィークです。今回は混雑を避けるために7日の後半から回りました。イタリアでは空港や鉄道のストの影響を受けた方も多かったのではないでしょうか。この時期に合わせるように行われるストは本当に迷惑です。

ミラノで見ていたテレビのCNNでは、ユナイテッド航空のオーバーブッキングで乗客の引きずり出されるニュースが何度も流され、航空会社のビジネスクラスとエコノミーのクラスでの差別化なども話されていました。三年ぶりの見本市会場では、差別化されたブースが上位のブランドの多くに見られました。入場する際に受付をしないと入れない登録制や、エリアをVIP用と一般用と分けていて、まるで飛行機のエコノミーとビジネスです。VIPの中でもより上位顧客用のファーストエリアもあり、露骨な感じがしました。三年前までは、上位ブランドではミノッティだけだったのですが、今年は上位ブランドのほとんどがこの手法を取った展示方法でした。

VIP用エリアは空いていてゆっくり見て座る事は出来ますが、一般用エリアは混んでいて、座る事も見る事もなかなかできません。私はプレスカウンターで申請して、中でゆっくり写真を撮り座る事は出来たのですが、ミノッティではいつもの広報担当が辞めてしまい、日本の代理店を通せと入らせてもらえませんでした。そこで、一般用エリアに入ったのですが、人混みの中で製品を見る事は出来ませんでした。この手法を取るブースの中には、VIP用のエリアが一般の倍の広さの所もあり、本当に今の飛行機の中のビジネスクラスのようです。ブランドの中には展示ブースをガラス張りにして、その外で展示だけは見られる所もあり、中にいて写真を撮っていると、ガラス外からの視線を感じ、動物園の動物になったような気持ちになりました。混雑している一般ブースを見ると入れて良かったと優越感にも浸れますが、なんだか人を差別してるようで、デザイナーとしては、複雑な気持ちになります。でも、この人出では、商談など売上げに直結する見本市会場では購入していただくお客様をより大切にする事は仕方ないかなとも思います。

市内のデザインイベントでは企業PRの展示が多く、そういった差別化された展示はあまり見られません。エルメスやルイ・ヴィトンなどのスーパーブランドもインテリアに関する展示を行っていたのですが、さすがスーパーブランド、誰に対してもスマートな対応で感心します。ルイ・ヴィトンでは東京で昨年開催されたボンボヤージュ展と同じように、係員が通り過ぎる人に声をかけながら、説明をしていました。その一人に声をかけられて、話を聞いていると、「こちらにどうぞ」とドアを開けて別室へ。中に入ると私達だけで、、外では触る事のできなかった作品を触れたり座る事ができ、説明もしてくれます。なんてスマートな接客なんだと感心します。あとで会場を見ていると、それっぽいお客様を見つけては中に案内しています。さすがスーパーブランド、皆さんには知られないようにさりげない差別化をしていました。なんだか世の中、顧客第一主義、、。クラス分け、、。世界中に広がっているどこかの国の自国第一主義のような印象を肌で感じたミラノでした。日本ではクラス分け差別を感じる事はありませんが、イタリアでは身なりで人を判断する事を感じます。つま先から頭まで視線が往復している事を何度も感じました。それなので、イタリアではスーツにネクタイをして歩くようになります。ロサンゼルスのラフな格好の方が私には合っているんですが、、。

肝心なサローネと市内イベントはどうだったかというと、見本市会場の作り込まれた展示やデコレーションはいつもながら素晴らしく、グリーン等の使い方が大胆なブースが多く、和を感じさせるインテリアが印象的でした。しかし、どのブースもグレイッシュな色合いでみんな同じに見え、写真整理をしていてもすぐにどこのブランドか思い出せません。向いている方向は同じなのでしょうが、クラス分けされた展示手法だけが記憶に残ったミラノでした。今回のミラノはレポートセミナーはしませんが、私自身が、興味を持った35カ所のインテリアやデコレーションの写真を収録したCDを販売します。お楽しみに!

(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

●画像はクリックすると拡大されます。

2017.3.30 DESIGNER

綺麗な写真はカメラの性能?腕?

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.71

4月4日からミラノサローネが始まります。今年も行かれる方も多いのではないでしょうか。私も20代の頃から毎年訪れて、セミナーをするようになって本格的な取材を行ってきましたが、アメリカ西海岸建築レポートをするようになった事もあり、2015年からお休みしていました。今年は3年ぶりにミラノへ行く予定です。視察旅行に行く時にはカメラは必需品。皆さんもカメラ選びに悩まれているのではないでしょうか。

海外レポートをする時のスライド写真は、私自身が撮影をした写真を使用しています。数をこなすと写真も上手になるもので、最初はデジタルカメラが出始めの時は、暗い展示会場で手ぶれをしないように撮影するのは大変でしたが、年々カメラの性能が上がり、今は、あまり気を使わなくても綺麗な写真を撮れるようになっています。そうなると構図のバランスでセンスの問題になってきます。時々聞かれるのですが、綺麗な写真ですね、どんなカメラを使われているのですか?と、カメラの性能が良いから良い写真が撮れるんですよね的な質問をされます。心の中ではカメラではなくて、腕なんですよ、と心でつぶやきながらカメラの説明をしています。昔も今の写真もピントはきている写真なのですが、昔の写真を見るとなんだか立体感が無く、最近撮影した写真は抜けが良くノイズも少ない綺麗な写真です。やはり年々カメラの性能も上がっているんだなと思ってしまいました。

以前は明るいレンズが暗い室内写真に適していて、F値と言われる絞り値が重要でした。F値が小さいほうが明るいレンズで、今でもそのほうが良いのですが、カメラ本体の受像機の性能が上がったので、あまり影響されなくなってきました。インテリア空間は狭い事が多く、できるだけ広く撮れる広角レンズを使います。35ミリ換算で焦点距離24ミリ~28ミリがゆがみの少ない広角レンズで、コンパクトカメラはこの範囲の広角が使われています。高価なミラーレスや一眼レフカメラを購入されて、間違ってしまうのが、別売りレンズに書いている焦点距離です。レンズに25ミリと書いいるので広角と思ったら35ミリ換算で焦点距離50ミリで、全然広角レンズでない事があります。カメラ屋さんで35ミリ換算で何ミリかを確認して購入して下さい。

インテリアを撮影するカメラとしては、明るいレンズ、広角レンズの35ミリ換算で24ミリ程度、最後に一番大切なのは新しい事です。昔のフィルムカメラはレンズとフィルムの性能で決まっていました。カメラが古くてもレンズがしっかりしていれば、綺麗な写真が撮れていたので、名機として、何年も使い続ける事ができましたが、今のデジタルカメラは電気製品です。毎年性能が良くなっていて、3年も過ぎると古くなってピントを合わせる所など性能が落ちてきます。新しいカメラが一番なんです。あとは、撮るアングルです。インテリアの写真は水平垂直が基本です。下手な人は物を中心に撮ってパースのきつい写真になります。空間全体を水平垂直に気をつけて、脇を締めてシャッターを優しく押して下さい。そうしたらカメラ君が綺麗な写真を撮ってくれているはずです。

視察旅行でカメラを持って行かれる方は、広角レンズの35ミリ換算で24ミリ程度、そして新しいカメラをお持ち下さい。一番大切な事を忘れていました。買ったカメラは何日か使い倒して慣れて下さい。車でもそうですが、買ったばかりの車は上手く運転できませんよね。沢山撮影して、PCに入れて実際にどんな写真が撮れているかを見て、綺麗に撮れるように練習しましょう!写真のクオリティを必要以上に重くして、沢山取り過ぎてPCがパンクしないように気をつけて。今回はセミナー予定は無いので、見たい所だけ回る予定です。さて、ヨーローッパのインテリアの方向が何処へ向いているか楽しみです。

(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

2017.2.28 DESIGNER

人間工学の始まりは

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.70

先日、大手設計事務所で建築CPD制度のプログラムの一環として講習会の講師をする機会がありました。椅子のつくりかたの前に、モジュールを決めるための方法としての人間工学の話もする為に、久しぶりに学生時代に習った人間工学の本を開きました。昔、40年近く前の学生時代に習った事や自分自身で実験した事など思い出し、自分自身、勉強になりました。

家具のデザインをする為には、構造などの作りも大切ですが、快適な座り心地や使用感を出す為に、各部のモジュールは大切で、そのモジュールを決める基になるのが人間工学です。寸法もデザイナーがなんとなく決めているように思われますが、常識あるデザイナーはこの人間工学に基づいて基本設計を行い、その中でそれぞれ独自のモジュールを決めていきます。私自身、椅子の設計には自分なりの基本寸法があり、それに基づいて設計をしていきます。デザインは変われど、どの椅子も同じような掛け心地を与えているのです。

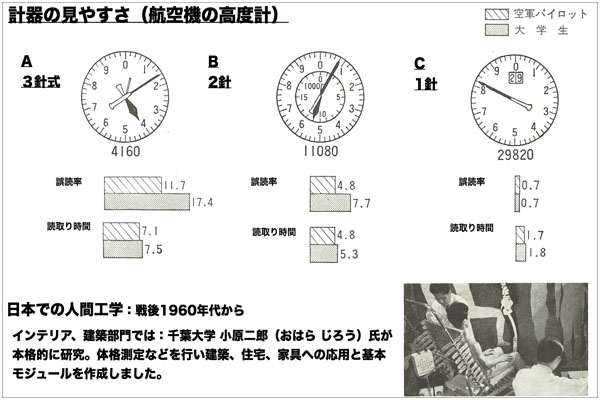

人間工学の誕生のきっかけは第二次世界大戦でした。米空軍は戦争が長引くにつれて、戦死や戦傷によてパイロットの不足に頭を痛めていました。一方、航空機は高速化し、未熟パイロットによる事故も増加してきました。そこで、国として人間の視覚や聴覚、それに基づいた人間の判断や動作の原因の分析を専門とする実験心理学者を動員して事故の原因にあたらせたのが、本格的な人間工学の始まりです。パイロットのシートへの応用など、様々な分野で人間が基本になったモジュールが決められていきました。椅子への応用の研究が本格的になったのは戦後の事です。パイロットの体型は採用の時にほぼ決まっていたので、適用範囲は狭かったのですが、一般家具については様々な体型に適応する必要がありました。

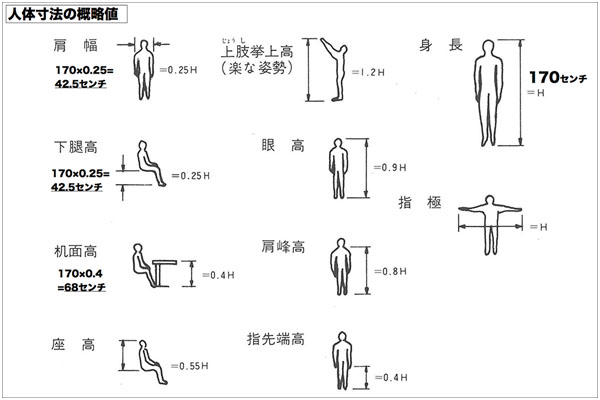

日本では1960年代に千葉工業大学の小原二郎(おはらじろう)氏が中心となり、くらしの中の人間工学が研究され、人体の部分計測から始まり、動作寸法や空間寸法や、椅子への応用など、様々な寸法が決められました。私自身、家具作りを始めた40年前の高校生の時に、小原二郎氏の人間工学の寸法が基になりました。その時にそのモジュールが正しいか、両側に網の枠を置いて、それにスチールパイプを差し込んで、様々な寸法を試しましたが、小原二郎氏の人間工学の寸法が正しい事に感心した記憶があります。その頃に基になった平均身長は成人男性で165.1センチ、成人女性で154.2センチでしたが、2016年では成人男性で171.5センチ、成人女性で158.8センチになり総平均は165センチです。私自身169センチ(縮んで170センチを切りました、、)なので、平均身長に近く、家具デザイナーとしては恵まれた体型です。その平均身長に合わせて椅子のモジュールを決めていきます。

基本設計寸法では身長に対して各部の寸法は比例します。これは小学生などにも適応できるので、学校の家具を設計する時にも役立ちました。これは身長の25%が肩幅と下肢高(膝下)で、身長の40%が机の高さとなります。これだけを覚えているだけで、大体その人に合った椅子や家具を作る事ができます。しかし、あまりに身長に合わせた寸法にしてしまうと窮屈で余裕の無い物になって長く使えなくなりますので、いろいろなカ所に余裕を持たせ、快適な椅子をデザインするのが、デザイナーの技なんです。

毎年5月末に開催している、家具のつくり方のセミナーでは製造方法ではなく、椅子のモジュール、テーブルと椅子の差尺など、人間工学の勉強をするセミナーを考えています。テーブルの差尺を決めるのが、椅子のSH(座高)と勘違いしている方が多くいます。その辺りもお話できればと思っています。お楽しみに!

(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)