Recent Posts

-

2025.11.30

バイオフィリックデザインとは

-

2025.10.31

1980年代はアナログ時代

-

2025.09.29

インテリアにもレストモッド

-

2025.08.29

天然と人工のレザーとレザーフリー

-

2025.07.30

インテリアと現代アートの源流は

-

2025.06.30

家具レイアウトは快適性を左右します

-

2025.05.30

ビリオネアズ・ロウのインテリア

-

2025.04.30

ミラノサローネとデザインイベントを憂う

-

2025.03.31

モダン建築の修復とリノベーション

-

2025.02.27

アメリカ不動産販売の常識

Back Number

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2016.9.28 DESIGNER

ホワイトオーク材の今

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.65

ファッションからインテリアまでアメリカ西海岸ブームが世界的に続いています。ナチュラルな優しさが支持を集めその勢いは衰えていません。しかし、年代的には1970年代へ降りてきて、ヴィンテージ家具だけでなく様々な様式の家具や小物を組合わせているインテリアが多く見られるようになってきました。その中に使用される素材は、ウォールナットからホワイトオーク材などの導管の木目がはっきりしている物へ移行してきており、床材や壁面材、家具に至るまで多くのホワイトオーク材が使われています。

当社では2014年に発表したアメリカンクラッシックのネオクラシコ・ヘリテージでホワイトオーク材を使ったシリーズを発表しました。その発表会では北米産のホワイトオーク材を使った理由をお話しました。堅牢で腐りにくく、比重の重いホワイトオーク材は、16世紀のアメリカが新大陸と呼ばれた頃に、空荷で帰る帆船のバラスト(重り)として船底に積まれてヨーロッパ大陸に渡り、その安価なホワイトオーク材が酒の樽に多く使われました。それはホワイトオーク材がタンニンやカテコールなどのポリフェノールを含みウィスキーやワインの独特の風味を作るのに適していて、荒々しく見える導管にはチローズが詰まっていて、ウィスキーやワインの漏れを防ぎ、腐朽菌の侵入を防ぐ利点もあったからです。

この夏も2017年モデルの新作の試作で工場を飛び回っている毎日でしたが、ホワイトオーク材のテーブルを作っている工場で、アメリカから訪問した林業の方からの話を聞く機会がありました。私自身、インテリア材や家具には良質のオーク材を使用していて、お酒用の樽には次のオーク材が使われていると思っていました。しかし、実際は違っていました。その方の話では樽にまず良質の材料を販売して、その後、家具などの材料として振分けているとの事。それは樽として使用できるのは、節のなく柾目の狂いの無い材を使う必要があるからで、ずっと前からの顧客であるウイスキーの会社へ優先的に使ってもらっているそうです。ウィスキーは世界的ブームで、その会社は、重要な顧客のジャックダニエル社から、今年も数万樽分の材料の受注を受けていて、インテリア用の材の確保が難しくなっているそうです。インテリアでもホワイトオーク材の人気は世界的なものになりつつある今、材料費の高騰が予想されるそうです。試作を進めている新作はホワイトオーク材を使用したモデルで、少し材料確保は心配になりましたが、完成した製品を見るとナチュラル感のあるホワイトオーク材にして良かったと思いました。もう少しで皆様前にお見せする事ができると思います。

今日からアメリカ西海岸へ取材旅行へ行ってきます。来年の撮影のロケハンも兼ねての事ですが、今のインテリアの状況を見るのも目的です。デコレーターの本場のアメリカのインテリアがどの方向を向いているのか楽しみな所です。その取材の模様は来年早々のレポートセミナーとして予定していますので、こちらも楽しみにして下さい。

(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

2016.8.30 DESIGNER

見えないもの

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.64

この夏も晩秋に発表する2017モデルの試作立会いに工場へ通っていました。当社の協力工場は東北の山形にある朝日町と九州の日田市にあるのですが、両方盆地にあり、夏は暑く、冬は寒い所です。この夏は特に西日本の記録的な猛暑が続き、当社の協力工場のある日田市でも連日37度を越える日が続いていました。日本の木工場には、まず冷房がありません。裁断やミシンをかけたりする布を扱う一部の場所には冷房があるのですが、乾燥を嫌う木加工場にはエアコンなどありません。いつも過ごす試作の現場にある温度計は今年も35度を差していて、扇風機が暑い風をかき回しているだけです、、。暑い中、工場のみなさん本当に頑張っていると思います。その中で良い製品を作るのは大変な事です。

そのソファ工場で、張り替えられたソファの残骸が残されていました。海外で作られたボタン絞りのソファがほつれてきたという事で、取引先から修理の依頼があり剥がしたそうです。その背と座のボタンがついた表皮が剥がされていたのですが、表面の意匠も手抜きな感じだったのですが、ボタンが留まっている裏を見てびっくり、、。通常はクッション材に使われないクギのようなボタン止めが使われていました。通常は壁のフトン張りに使われる物ですが、使っていたとしても、クギ先を切り落としたりして安全な使い方をします。それを背と座の動く所に使っているとはびっくりというより、少し怖くなりました。ソファは中身が見えないので、表布を剥がしてウレタン素材等のクッション材を取らないと、どう製作しているか分かりません。工場の職人さんも、こういった使い方はないですよねと驚いていました。

ボタン絞りのソファの作り方はデザイン的に様々な手法がありますが、浅くボタンを付ける場合は、布の伸びを利用しカーブさせて少しだけこませる意匠や、深くボタンを付ける場合は背にシワのよらないように一枚一枚縫い合わせをして深く止める昔ながらの方法があり、ボタンの留め方は洋服と同じで、昔も今も丈夫な糸(昔は麻でしたが、今はナイロンやビニロン)が使われ、その糸を木枠に釘やタッカーで止めたり、ボタンで留める方法など、背の固さや動きによって留める方法は沢山ありますが、クギで止める方法はしません。お子さんが飛び跳ねたり、重量オーバーで万が一、木枠が壊れた時に人に危害が及ぶ方法で止めるべきではありません。人の安全性を第一に、それを考えながら職人さん達は物作りをしています。

フレームやバネ材、クッション材など、手を抜こうと思えばいくらでも抜けます。それをするかは製造者の気持ち次第です。これはテーブルに使われている合板素材や塗料の安全性や、椅子に使われる木材や、強度に重要な組み方や接着剤など、見えない箇所は沢山あります。合板やバネやウレタンフォームのクッション材、塗料などは木工場で作られる訳では無いので、信用おける取引先から仕入れ、仕入れた素材を使います。日本の企業が作る素材は日本工業規格の安全規格に則した物で、その中から適合する素材を選び使用します。日本製が全て良い物とは言えませんが、その規格内で作られている物は安心してお使いいただけると思います。

いつも家具の創り方セミナーで最後にお話をするのですが、家具は表面だけでなく、中身が大切なんです。でもそれが見えません。デザインと座り心地を良く吟味して、最後はショールームの方や担当営業に何が使われているか、聞いて下さい、それが答えられる会社の製品を選んで下さいと、お話します。皆様もぜひ中身を聞いて下さい。新製品が完成するまでまだまだ工場通いをします。これが一番楽しい時間なんです。2017年モデルをお楽しみに!

(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

2016.8.28 DESIGNER

驕れる者

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.63

オリンピックでの日本人選手が大活躍で、8月は寝不足になる毎日でした。これまでの一番多いメダル数だそうですね。皆さん良く頑張りました。2000年のシドニーオリンピック迄低迷していたスポーツ界を国を上げてのバックアップ体制にしてから徐々に力を発揮できるようになってきたとの事ですが、個人個人の努力があっての成果だと思います。喜ぶ選手の姿を見る事ができて嬉しいオリンピックでした。

その後、見たいテレビ番組が無くチャンネルを回していると、日本は優秀、日本人はすごい的な番組が多く違和感を感じました。オリンピックでも良い場面だけ流れているので、日本人凄い!という雰囲気の延長なのでしょうか、、。これはちょっとおかしいぞと思ってしまいました。日本全体が驕れる者になるような番組ばかりです、、。歴史で見た戦前教育での日本人は世界で一番優秀と思い込みさせているような違和感です。

たしかに日本製品の完成度は高く、良い物が多くあります。実際はどうなんでしょうか。私自身が好きな車の世界で、アメリカの顧客満足度調査の最新では1位:テスラ、2位:キャデラック、3位:レクサス、4位:リンカーン、5位:起亜自動車(韓国)でした。2016年半期の初期品質調査で初期不良が少ないランキングは1位:起亜自動車(韓国)、2位:ポルシェ、3位:ヒュンダイ(韓国)、4位:トヨタ、5位:BMWでした。レースの世界ではヨーロッパの市販車の売れ行きを左右するWRC(世界ラリー選手権)では日本車の参加は無く、フォルクスワーゲンと韓国のヒュンダイの争いになっています。レーシングカーの最高カテゴリーのF1ではホンダがエンジンサプライヤーとして参加して2年目になりますが、上位にはほど遠い成績です。車の世界ではヨーロッパでの販売台数は韓国車に追い越され、アメリカの満足度でも追い越されつつあります。WRCでは日本メーカーの活躍して欲しいのですが、、。

高速鉄道では中国の新幹線の事故以来、日本の新幹線の技術のほうがすごいと思われていますが、日本の総延長数を遥かに越える新幹線網と欧州高速列車の技術も取入れた車両デザインと品質が、日本を上回っており、二度と勝てないとまで言われています。韓国車や中国の高速列車の事等は知らないのはあまりニュースとして聞かされない日本人だけなのかもしれません。日本人の礼儀ただしさや、優しさなどワールドカップの会場掃除などニュースに流れ、日本人は全て優秀と思われていますが、そうでしょうか。当社の本社のある広尾のお屋敷街では道までを掃除する家は少なく、落ち葉や雑草など多くあり、コンビニ前のゴミ箱や自販機のゴミ入れにもゴミが溢れている事も多く見ます。

出張が多いので公共交通を利用する事が多いのですが、空港までのバス車内で優先席に平気で座っている人や、自分の席の隣に平気で荷物を置いて座らせない人が多く、目を疑ってしまう事が多く感じます。先日も前の夫婦が2人とも狭い車内なのに後ろに気遣いもせずに背をかなり倒されました。また特急列車に乗った時、人が多く降りる地方都市前の社内では席の網ポケットに多くのペットボトルがゴミが残されていました。これらは海外の方ではなく普通の日本人の姿なんです。新幹線では倒した席を元通りにして下さい、自由席では一人でも多くの方が座れるように荷物を置かないようにと必ずアナウンスがあり、席の前にはパソコン操作で音が出ないように周りに気をつけての貼り紙があります。それがあってようやくマナーが保たれている感じです。

駅や社内、最近では町中でスマホを見ながら歩いている人たちが多く、周りへの気配りがされていない事を多く感じます。海外旅行へ行く事が珍しかった頃(そんなに昔ではなく30〜40年前)までは海外へ行く時のマナーを海外旅行本や大人が目下へ教えていたものです。中国や東南アジアからの観光客のマナーの事を言われますが、30年くらい前までは海外での日本人と同じ姿でした。その姿に恥ずかしいと思った記憶があります。たしかに日本は良い国で作られている製品は世界の平均値以上の物作りはできるようになっています。それも戦後、先輩達が海外製品に負けないように、見習い、不具合を克服してきたからです。もう一度、日本の本当の姿を振り返る時がきているように思います。

(クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

2016.7.29 DESIGNER

アート写真の価値

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.62

私をはじめ多くの日本人は今まで写真に対してあまり芸術的な価値を持っていなかったのではないでしょうか。欧州で壁を飾る絵画と同じように、アメリカでは現代アートと写真はインテリアの一部として重要なアイテムとして住宅の壁を飾られています。そして、ロスのインテリアショップに飾られているその写真に表記されている金額に驚く事があります。自分自身、新作展示会でのスタイル作りの需要なアイテムとして自分自身で撮影したイメージ写真を使用するようになってから、インテリアにおけるアート写真の重要性を感じるようになりました。

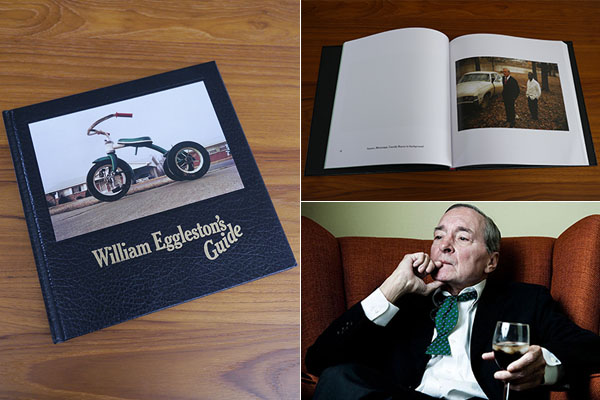

先日、横浜に今年の春にできた商業施設のマリン アンド ウォーク ヨコハマに行った時の事です。ロスにあるフレッドシーガルの日本2号店が入っている西海岸イメージの商業施設ですが、その中にある一軒のファッションブランドの中に飾りを兼ねて販売されている写真集が数冊置かれていました。その中に見覚えのある写真が表紙になっている写真集ありました。子供用の三輪車をアップした写真なのですが、その写真が飾られた家に行った事を鮮明に思い出しました。以前ブログで紹介した、リチャード・ノイトラが設計した住宅のJeff Ayeroff邸にその写真は置かれていました。取材時にヴィンテージ家具が素晴らしく、コルビジェの住宅に置かれていた家具など驚く物が多くあり、どれも価値ある物ばかりですねとオーナーに話していると、この家の中にある物で一番価値があり高価なのは、この写真だよと指を差したのは、暖炉の上にかけられたその三輪車の写真でした。その時は高価と言っても写真だからそんなにはしないだろうと、心の中で思っていました。

その三輪車の写真が表紙になっていたので、どのような写真なのか興味を持ち写真集を購入しました。調べるとその三輪車の写真はUntitled, 1970という作品で、ウィリアム・エグルストンという1939年生まれの米国の写真家が、1976年、MoMAにて世界初のカラー写真展「William Eggleston’s Guide」を開催し、その作品集の表紙を飾ったのが、三輪車の写真でした。当時はモノクロがアート写真で、カラーが広告写真とされていた写真の世界で、カラー写真をアートとして発表したエグルストンの作品は、ニューカラーとしてムーブメントを起こしたそうです。アート界に衝撃を与え先駆者として知られているエグルソトンの写真は現在、高値で取引され、代表的な三輪車の写真は2012年3月にクリスティーズのオークションで57万8千ドル(6000万円以上)で落札されました。その写真が、その住宅の暖炉の上に飾られていたんです。その家のオーナーがこの家の中で一番価値がある物がこの写真と言った意味が、数年後始めて理解する事ができました。カラー写真がアートとして認められるようになった記念的作品だった事もありますが、写真にアートと同じような価値がある事を認識させられました。

ロスでのカタログ撮影でお世話になっているYASUKOさんは多くの有名フォトグラファーと仕事をされていて、沢山の写真を見て来たそうです。先日、どのフォトグラファーが好きですか?聞くと、沢山の写真家の名前が、、Helmut Newton Guy Bourdin Irvin Penn Diane Arbus Alexander Rodchenko Weegee Paul Strand William Klein Robert Frank 。その中でも一番なのが、日本でも有名なヘルムート ニュートンだそうです。YASUKOさん自身、ヘルムート ニュートンが亡くなるまで、多くの仕事を一緒にされたそうです。そんなYASUKOさんに当社の家具は素敵と、仕事をご一緒できるのは本当に光栄な事です。来週から始まるアメリカ西海岸ヴィンテージ住宅セミナーでは三輪車の写真のある住宅をはじめ、アメリカを代表する有名建築家が手がけた住宅を多く紹介します。お楽しみに! (クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

2016.6.29 DESIGNER

デザインした物と使われ方

AD CORE DEVISE DESIGNER BLOG Vol.61

家具のデザインは様々な場所で使われる事を想定してデザインします。形だけでなく使い心地も大切で、その使い心地使われる方の気持ちや、身体になってデザインするのがデザイナーの仕事です。しかし、小さなお子さんや小学生の気持ちを考える事は難しく、まして身体になる事はできません。20年くらい前に小学校の椅子のデザインをした時には自分が思っている以上にとても小さく、低学年から高学年の大きさの違いに驚きましたが、自分を小学校一年生になったつもりで、人間工学のモジュールだけでなく、身体を小さくして視線を低くして感じてデザインしました。完成した小学校で座っている子供達が嬉しそに笑顔だった事を、嬉しく思った記憶があります。

先日、久しぶりに東北の宮城県の松島にある旅館へ行きました。そこは震災後に家具だけの入れ替えのご相談を受け、お客様の使い方から提案して3年前に納入した旅館です。震災で津波の被害は無かったものの、建物本体の破損があり、オープンまで1年近くかかられた旅館でした。少しでも復興のお手伝いができればと、現地にお伺いしてロビーやラウンジなど共有スペースの入れ替えを提案しました。その後、客室を和室からベッドの部屋へなど少しずつお手伝いをしています。3年前のロビーとラウンジの家具では、ファミリーのお客様が過ごしやすい旅館にしたいとのご希望があり、特にロビー周りはチェックインやチェックアウトの時に、お年寄りの利用しやすいベンチや、小さなお子さんの遊ぶスペースなどをデザインしましたが、デザインホテルのような緊張感のあるしつらえではなく、全ての方が安心できるように心がけました。

現地で、お客様の動きを見せていただき、大人の方の動きや気持ちは分かりましたが、小さなお子さんの動きと気持ちだけは、あまり理解できません。姿勢を低くして小さな子供になったつもりで歩いてみて、なんとなく感じた事を考えて、キッズコーナーのデザインをしました。それから納品日、新しい家具をセッティングしてチェックインの時間を待ちました。お年寄り連れのご家族、小さなお子様連れのお客様、ご夫婦、若いカップルなど様々な人たちの動きを見ていて、思っていた使われ方をされるのを見てホッとした事を思い出しました。久しぶりに宿泊した翌朝、ロビーで宿泊されたお客様の姿をずっと見ていました。小さなお子様連れのご家族が2組、時間差でチェックアウトされたのですが、フロント近くに置かれたキッズコーナーで楽しそうに遊び、それを安心して見ているご両親の姿、。思い描いた通りの使い方をされています。3年前の事を思い出して、そうそう、この使い方を考えて作ったんだと嬉しくなってしまいました。

そのキッズコーナーはお土産コーナーの近くにあります。それまでも同じ場所にあったのですが、以前は絨毯の上にそのまま玩具が置かれ、間仕切りが無かったので、子供達がお土産に気を取られ、じっとしていませんでした。その為に、お土産コーナーと壁で仕切り、遊ぶ所を少し上げてクッション材を敷いてご両親の腰掛ける所を作り、和に合うようなデザインをしました。想定では、親御さんのどちらかが、チェックアウトの支払いをしてお土産を買っている間、お子さんがキッズコーナーで遊んでいて、それを優しく微笑みながら見ているもう一人の親御さんの姿です。その通りの使われ方を2組の家族が続けてされていて、本当に声を上げそうなくらい、嬉しくなってしまいました。松島の旅館ではお客様が以前以上に戻り、お手伝いした部屋も予約でずっと埋まっている事を聞いて、本当に良かったと思える仕事をさせていただいて、幸せな気持ちになりました。私自身デザイナーとして、お客様が使われている姿を見る機会はそんなにありません。それが、自分では想像できない小さなお子様が使っている姿ならなおさらです。

来年の新作のデザインをそろそろしなくてはいけません。今年は今迄以上に難しい、、。相変わらずの西海岸ブームですが、それでいいのか、次はどの方向に行くのか難しいですね。企画は終わり、イメージは少しずつ固まってきたのですが、、。でも、使われる方の気持ちになった製品作りは変わりません。楽しみにしていて下さい。 (クリエイティブ・ディレクター/瀬戸 昇)

松島温泉 小松館 好風亭のサイトへ▷