Recent Posts

-

2025.09.29

コミュニケーションで作る新製品

-

2025.08.29

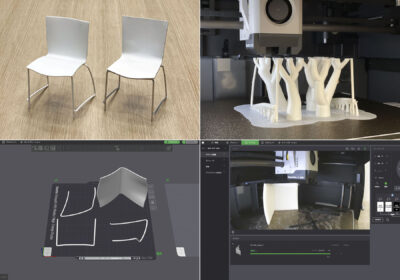

3Dプリント技術と家具開発

-

2025.07.29

映像で魅せる当社家具

-

2025.06.25

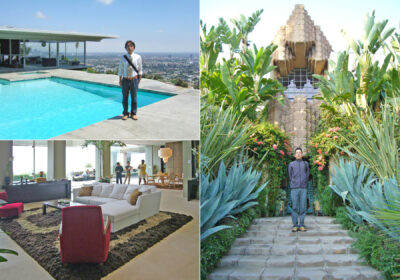

エーディコアとロサンゼルスの思い出

-

2025.05.30

ビジネスマナーとブランド力

-

2025.04.30

ブランドを支えるもの

-

2025.03.27

思わぬ場所で出会うエーディコアの家具

-

2025.02.27

来日公演大盛況、マルーン5・ジェームズさんお宅訪問記

-

2025.01.31

六本木ショールームのイルミネーションシステム

-

2024.12.25

独立系時計ブランドとエーディコア

Back Number

2025年

2024年

2023年

2022年

2021年

2020年

2019年

2018年

2017年

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2014.1.30 DESIGN

新製品ソファ 納品第一号

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.21

昨年発表した新製品ソファ A-mode MD-605 の初回納品が先日無事完了しました。優しいラインの木製フレームとちょっと懐かしさを醸し出すデザインは「ホームユースでもコントラクトスペースにも使える製品」と、好評をいただいていましたが、初めて納めさせていただいたのは広尾ショールームからほど近い個人のお客様でした。MD-605の3人掛けと1人掛け、オットマンの組み合わせをお選びいただいて、張り地は天然皮革の仕様です。

ご使用になるリビングが3階になるという事で、納入ルートの確認で事前にお伺いしました。玄関から階段途中でもカーブやクランクがありましたが、天井が高いため問題なく搬入設置も完了しました。お客様にお聞きしたところ、国内外の色んなソファを見て検討いただいたそうですが、決めては「とにかくシンプルなデザイン」と「信頼出来る国内生産」とおしゃっていました。ゆったりしたリビングに納まった真新しいソファセットは、どこかほっとするインテリアの中でちょっと落ち着かないようにも見えましたが、時間を重ねてお使いいただくことにより、しっくり馴染んでくるものと思われます。長くお使いいただければうれしいです。(エーディコア・ディバイズ 企画開発/武田伸郎)

2014.1.29 DESIGN

もうすぐ冬期オリンピック

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.20

先日、長野市にある企業様の物件でメンテナンスに行ってきました。今年の冬は寒さが厳しいので雪の心配もしていたのですが、市内はことのほか気温も高く雪もほとんどありませんでした。今回お伺いしたのは昨年の3月に家具を納めさせていただいた「株式会社電算」さまの新社屋。環境や町並みに配慮したすばらしい建物です。昨年の納品時はまだ移転前だったのですが、今回はすっかり落ち着いた様子で陽光あふれるオフィスでは社員の皆さんが働いていらっしゃいました。この日は社員食堂のテーブル補修とメンテナンス作業を。合わせて、全ての商品の状態をチェックし、ボルトの増締めやキズの補修なども行いました。

社内を移動する際、目を引いたのが「電算」所属の山中選手が参加する「ソチオリンピック」の応援横断幕や応援メッセージです。山中選手は、昨年末のスピードスケートオリンピック予選で、金メダル候補の長島選手に勝利して初のオリンピック出場を決めました。(・・・などとご紹介しながら、今回お伺いする前日まで山中選手の事は存じ上げませんでした)

これからさらに盛り上がってくるであろうソチオリンピック。昨年は東京オリンピックも決まり、オリンピックへの関心も高まっています。4年に一度のオリンピック、日本選手の活躍を期待して応援したいと思います。お仕事の縁ではありますが、大々的に山中選手を応援させていただきたいと思います。がんばれ、山中選手!!(エーディコア・ディバイズ 企画開発/武田伸郎)

2013.12.25 DESIGN

ご近所建築探訪 その1

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.19

アメリカを代表する建築家 フランクロイドライト。アメリカのみならず日本でも人気の高い建築家です。日本人にもかかわり合いが深く、建築作品の中にも日本建築からの影響が随所に見られます。代表作の落水荘はあまりにも有名ですが、カタログ撮影のため訪れたロサンゼルスでも、映画「ブロードランナー」で使用されたエニス邸を見る事も出来ましたし、カタログ撮影ではライト・ジュニア邸を使用する事が出来ました。

日本では旧帝国ホテルが有名ですが、現存するのは移設された中央玄関部分のみです。あまり知られてないかもしれませんが池袋の静かな住宅街の中に、ライトの建築が現存しています。自由学園明日館です。一時は、旧帝国ホテルでも使われている大谷石が風化し、基礎部分から相当崩れていたのですが、99年以降、国と都の補助事業により重要文化財として大規模修繕し、動態保存されています。自宅からほど近い場所なので、時々自由学園の前を通ります。緑の芝生が広がり、とても気持ちのいい空間です。春は桜がとてもきれいなのですが、クリスマス時期のイベントやニューイヤーコンサート等の催しも行われます。入場料が必要ですが中でお茶をする事も出来ますので、寒い時期ではありますが一度脚を運ばれてみてはいかがでしょうか。

時々「メルマガ読んでいますよ」なんて声を掛けていただく事があり、大変恐縮してしまいます。ネタが乏しく毎回苦労しているのですが、少しでも読んでいただけるようがんばりたいと思います。今年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。(エーディコア・ディバイズ 企画開発/武田伸郎)

2013.11.29 DESIGN

エーディコアのスタッフウェア

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.18

僕がまだ若かりし頃(かれこれ20数年前)、目白(住所としては下落合)にあるアウトドアショップに時々通っていました。目白通りから1本入った、閑静な住宅地にある「パタゴニア」というこぢんまりとしたお店です。当時、このブランドのコンセプトにいたく感心し、日本で初めて出店した目白1号店を探し当て、ちょくちょく通っていました。

当時、フェアトレードやリサイクルなんて言葉がまだ浸透していない時代、このブランドは徹底したユーザー指向と環境に配慮したモノ作りを追求していました。店内は、荒々しい仕上げの無垢材のフローリングで本気モードのウェアやツールがディスプレイしてありましたが。価格が高くて中々買えませんでしたが、それでも少しずつ購入して使い倒してきました。今も同じ場所にお店があります。今は歩いて5分くらいのところに住んでいるので、買う気もないのに時々お店を覗いてます。

今年、AD CORE のスタッフウェアを、パタゴニアに依頼して揃えました。夏用のポロシャツと冬用のジャケットです。ブランド別にサンプルを用意し、全社会議でプレゼンテーションをして投票して決めたのですが、ほぼ全員一致で「パタゴニア」製品に決まりました。真夏の梱包作業に、寒風吹きすさぶ冬の納品時に、タフなスタッフウェアとして活躍してくれそうです。(エーディコア・ディバイズ 企画開発/武田伸郎)

2013.10.30 DESIGN

ポップアートと美術鑑賞

AD CORE DEVISE DESIGN BLOG Vol.17

先日、新国立美術館で開催されていたアメリカン・ポップ・アート展を見てきました。悪天候にもかかわらず大変なにぎわいで、人気の高さを感じました。今回の展示は、ポップアートの総明期からアートシーンに貢献してきたパワーズ夫妻のコレクションを公開するもので、60年代のポップアート最盛期の作品をこれだけ展示するのは日本では初めて。ウォーホールの代表作「200個のキャンベルスープ缶」をはじめ、ポップアートの巨匠たちの作品が多数展示されていました。

アメリカン・ポップアートは、アメリカ西海岸でカタログ撮影を行うようになり、その存在や価値をよく知るようになりました。LACMA(ロサンゼルスカウンティ美術館)にも脚を運び、ポップアートの持つパワーをまのあたりにしたのですが、そんな美術館級のポップアートが、カタログ撮影や下見で訪問した邸宅に自然に飾られています。「アート」は、美術館にあるモノではなく「インテリアや生活に自然にあるべきモノ」なのだと教えられたような気がします。ポップアートは画廊ではなく、インテリアショップの一つのファクターとして自然にあるべきものなんだと。加えて感心するのが、オーナーの「アート」に対する造詣の深さ。有名、無名を問わず作品は多岐にわたりますが、価格やネームバリューで飾る意識は全く感じられず、超メジャーな作品と名も無い作品をバッチリ組み合わせるセンスには本当に脱帽です。

今年、カタログ撮影の下見をした邸宅にもウォーホールとリキテンシュタインの2大巨匠の作品が飾られていました。クリーンでモダンな邸宅でしたがポップアートがインテリアにインパクトを与えていました。かたやカタログ撮影を行ったテラソーの床が印象的な邸宅には、村上隆さんや奈良美智さんのアート作品がたくさん飾られていました。親日家のオーナーでしたが、本場アメリカのポップアートに引けを取らないくらい日本のポップアートの評価が高く、コレクションしているのだそうです。日本の家具もポップアートに負けないくらい評価されるようにがんばりたいですね。

(エーディコア・ディバイズ 企画開発/武田伸郎)